Critique : Casier judiciaire

Comme bon nombre de ses contemporains, contraints par la barbarie nazie à quitter leurs pays d'origine en Europe, Fritz Lang était resté assez loin des sommets du microcosme hollywoodien pendant la partie américaine de sa filmographie. Il a certes su y réaliser quelques perles du film de genre, des œuvres à la noirceur inhabituelle dans le contexte de l'optimisme pathologique qui régnait dans les années 1930 et la première moitié de la décennie suivante sur le cinéma américain.

Critique : Ceux qui travaillent

Plutôt que de s'en prendre systématiquement aux autres et au système, commençons par balayer devant notre porte, nous dit Antoine Russbach.

Critique : Portrait de la jeune fille en feu

Dans "Portrait de la jeune fille en feu", Céline Sciamma continue son observation du monde féminin, bien aidée par deux comédiennes en état de grâce et par une excellente directrice de la photo. Il est dommage, toutefois, que le film s'essouffle dans sa deuxième moitié.

Critique : Fin d’automne

Nous avons beau connaître très partiellement l'œuvre de Yasujiro Ozu, il suffit d'un film pour se rendre compte à quel point le réalisateur japonais est un maître de la précision. Dans Fin d'automne, aucun plan ne dépasse, dans le sens que chaque détail joue son rôle dans l'orchestration d'un récit choral feutré seulement en apparence.

Critique : Tu mérites un amour

Il reste encore pas mal de chemin à parcourir à Hafsia Herzi pour devenir une très bonne réalisatrice. Le premier pas pourrait consister à se débarrasser de l'influence Kechiche.

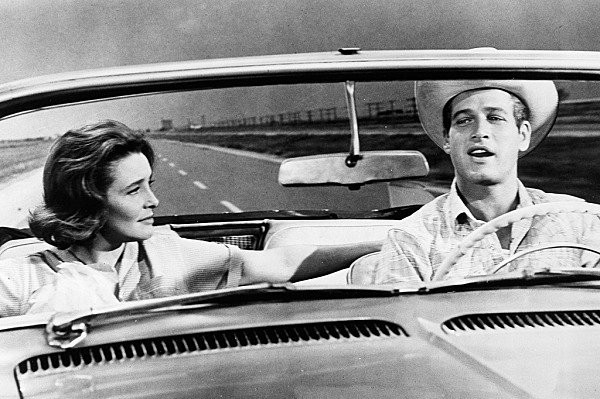

Critique : Le Plus sauvage d’entre tous

Le cliché ambulant du fils indigne, l'exemple parfait d'une jeunesse opportuniste et irrévérencieuse envers leurs aînés ou bien, par un concours de circonstances propre aux années 1960, cette décennie de renversement majeur des règles et des mœurs, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, l'antihéros par excellence dans lequel toute une génération brûlait d'envie de se reconnaître ?

Critique : Viendra le feu

Celles et ceux qui se plaisent à contempler la nature, celle faite de forêts, de prairies et d'animaux, mais aussi la nature humaine, sauront se laisser séduire et trouveront en plus dans ce film matière à réflexion.

Critique : Frankie

"Frankie" s'avère très riche en abordant avec finesse et pudeur le thème positif de la naissance des couples, celui, plus négatif, de leur mort, et celui, encore plus sombre, d'une mort annoncée.

Critique : Le déserteur

C'est sous la forme d'un conte plein de mystères et de symboles, mi road-movie, mi western, que Maxime Giroux nous montre, dans un film ambitieux et globalement réussi, une peinture pessimiste de la face cachée du rêve américain.

Critique : Rêves de jeunesse

A la vision de "Rêves de jeunesse", on se prend à espérer que Alain Raoust n'aura pas à attendre 12 ans pour tourner son prochain film !

Critique : Une grande fille

Même s'il n'a pas totalement gommé les défauts qu'on avait décelé dans "Tesnota", Kantemir Balagov, bien aidé par sa directrice de la photographie Kseniya Sereda, montre qu'il est vraiment un réalisateur prometteur.

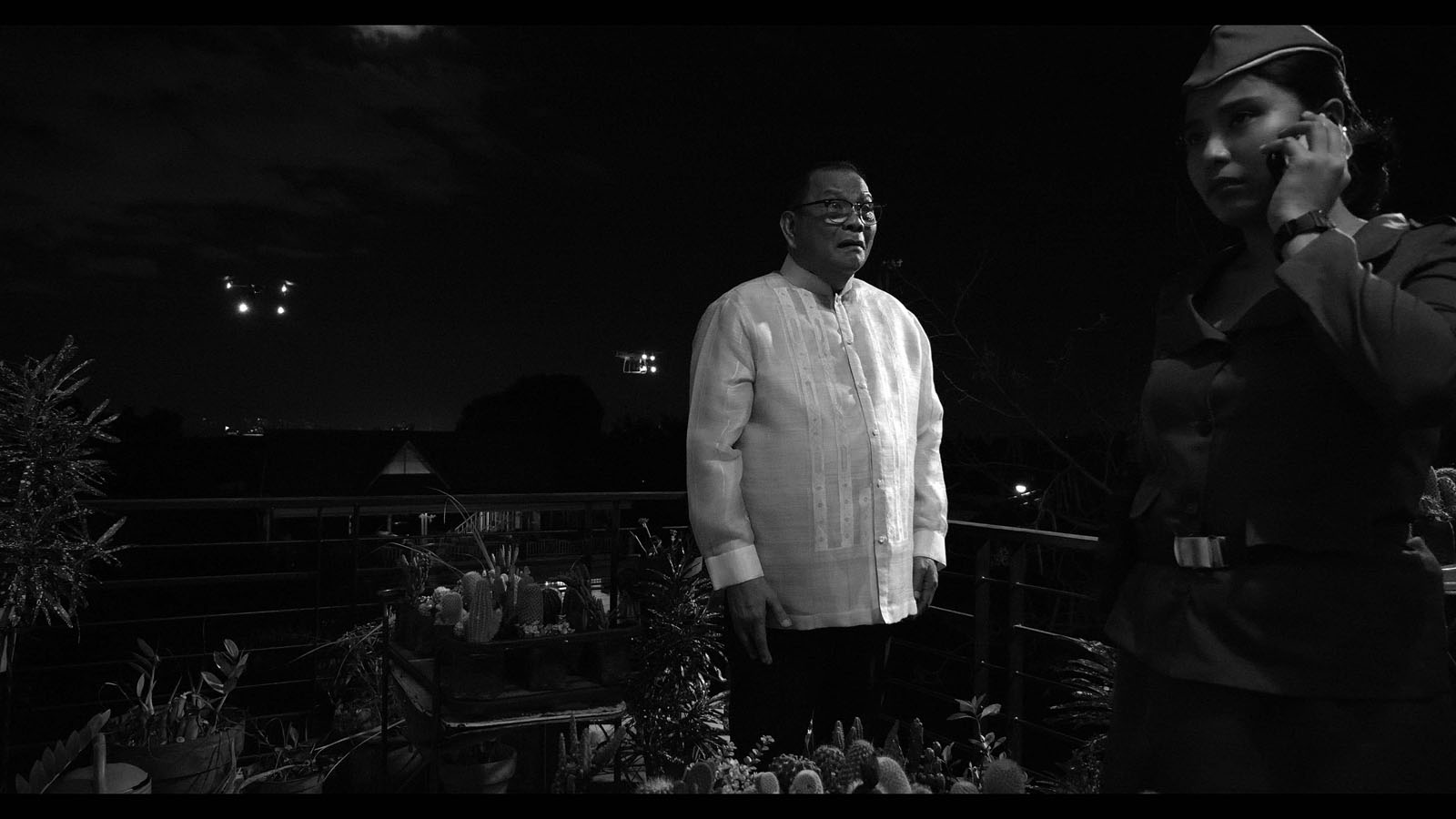

Critique : Halte

Cette année, "Halte", le dernier film de Lav Diaz, faisait partie de la sélection Un Certain Regard du Festival de Cannes et, malgré sa longueur, un distributeur courageux a décidé de le sortir en salles. Espérons le même courage de la part de nombreux programmateurs. Espérons aussi que nombreux soient les spectateurs pour aller vérifier par eux-mêmes l'exceptionnelle qualité de ce réalisateur. Après tout, Halte ne dure que 4 h 39 !