Héritière directe de ceux qui voulaient affranchir le cinéma de ses chaînes en 1968, la Quinzaine célèbre cette année sa 50e édition. L’occasion d’une promenade à son image – en toute liberté, et forcément subjective – dans une histoire chargée de découvertes, d’audaces, d’enthousiasmes, de coups de maîtres et de films devenus incontournables.

En partenariat avec Ecran Noir. Retrouvez tout le dossier ici.

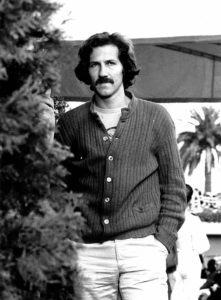

Maître d’oeuvre des trente premières éditions de la Quinzaine, Pierre-Henri Deleau est considéré comme «l’âme» de la Quinzaine, celui qui a su donner une identité à cette section marquée par son éclectisme et ses choix aventureux et un goût sur sur pour un cinéma audacieux, dénué du conservatisme qui plombait les premières années de la sélection officielle du Festival de Cannes.

Merci à lui pour le temps qu’il nous a accordé pour ce long entretien que nous dévoilerons sur plusieurs journées.

Vous souvenez-vous de tous les films de la première année ?

Oui, et il y a à boire et à manger. Il y a deux ou trois trucs que j’ai pris parce que c’était dans l’air du temps. Dans mon souvenir, Acéphale a très mal vieilli, c’était déjà maladroit à l’époque mais plutôt sympa quand même. C’est un film du groupe Zanzibar [dont faisait également partie Philippe Garrel ou Pierre Clémenti]. D’autres ont été des vrais chocs et ça a été ça, l’impact de la Quinzaine. Les choix étaient si conventionnels en sélection officielle ! Il n’y avait que la Semaine de la Critique comme section originale avec sept premiers ou deuxièmes sur quinze jours. À côté, il n’y avait que la compétition et rien d’autre. À l’époque, les pays désignaient les films qui allaient en compétition. Il y avait des rapports de force diplomatiques ou politiques. Pas question de ne pas prendre tous les ans ou tous les deux ans un film soviétique et à défaut, au moins un film issu du bloc de l’Est. Et ils nous envoyaient Sergueï Bondartchouk [NDLR : son Guerre et Paix est d’ailleurs programmé à Cannes Classics cette année] ou Sergueï Guerassimov. Et pas Otar Iosseliani alors qu’il avait déjà commencé à tourner et que la Géorgie faisait partie du bloc soviétique. Non, pas l’avant-garde, pas ce qui était vivant, mais des films académiques. Pour les films français, c’était un comité soi-disant, mais en réalité c’était Edmond Tenoudji, un producteur qui avait créé la Fédération Internationale des producteurs de films qui envoyait Les Feux de la Chandeleur qu’il avait produit pour représenter la France en compétition. On facilitait les copains !

Malgré le nombre de films présentés la première année, avez-vous quand même effectué un travail de défrichage ?

J’avais remarqué une chose, d’une certaine manière c’est Henri Langlois qui m’avait appris ça, il vaut mieux qu’un film soit recommandé par un créateur que par la critique. Je m’explique : lorsqu’on demandait à Picasso ce qu’il pensait de beaucoup de peintres, souvent il ne disait rien. «Mais Matisse alors là… même moi je n’arriverais pas à le faire !» C’est le plus beau compliment qu’il puisse lui faire. Quand un artiste est quasiment jaloux de l’autre. Donc j’ai commencé à téléphoner à tous les réalisateurs connus et on avait un carnet d’adresses formidable grâce à l’affaire Henri Langlois. Les metteurs en scène s’étaient mobilisés pour le défendre quand il a été viré. J’avais gardé leurs numéros et j’appelais en demandant ce qui se passe d’intéressant, s’ils avaient des trucs à recommander. Et quand on me signalait quelque chose, j’essayais de les faire venir et voilà ! La qualité d’un festival dépend de son réseau d’espionnage en amont, si j’ose dire, ou de correspondants. Ensuite, vous faites vos voyages en fonction de ce qu’ils vous disent. Ça vaut la peine d’y aller et d’en voir beaucoup. La deuxième année, je suis allé en Allemagne avec Alain Cavalier à Munich. Et j’ai ramené Werner Schroeter, Werner Herzog, Fassbinder…

Fassbinder n’avait jamais été montré en France ?

Fassbinder n’avait jamais été montré en France ?

Jamais. La première quinzaine, j’ai montré deux films d’Oshima. Personne ne le connaissait non plus. Personne. Tout le monde connaissait Akira Kurosawa, mais il avait 20 ans de plus. On ne s’était pas aperçu qu’il y avait un nouveau cinéma japonais qui commençait avec quand même un très grand. J’ai ramené Susan Sontag parce que mes copains m’ont dit que son premier film est formidable. J’avais rencontré un producteur québécois, copain et coproducteur d’Oshima au Japon. Il m’a parlé de lui mais aussi de Carmelo Bene, un copain à lui dont j’ai pris deux films, Notre-Dame-Des-Turcs et Capricci. C’était l’enfant terrible du théâtre, un metteur en scène provocateur, qui s’emparait de Shakespeare et le mettait en scène de façon moderne. Il scandalisait tout le monde ! Quand j’ai vu les deux films, c’était quelque chose de nouveau, ni du théâtre ni du cinéma, mais quelque chose entre les deux qui se voulait une sorte d’art total.

Comme j’avais été une fois déjà à New-York, Langlois avait dit « vous savez, je vous conseille d’aller voir Jonas Mekas ». Je suis allé le voir, il tenait une sorte de cinémathèque à New-York et j’ai découvert grâce à lui le cinéma underground et expérimental. J’ai ramené Stan Brakhage, Gregory Markopoulos et d’autres encore.

Werner Herzog me dit un jour : «Pierre-Henri, je viens de voir 40 minutes d’un film sur la table de montage, je pense que ça va être très bien, essayez de le voir et prenez le !». Je vois le film, aux Etats-Unis, et Werner avait raison. C’est formidable et je le prends. Mais le distributeur américain, la Warner, s’y oppose car c’était un film de science-fiction, et la science-fiction ça marchait pas. Alors j’ai appelé le producteur, et c’était Francis Ford Coppola. C’était THX 1138 de George Lucas ! Il m’a dit je vous le donne, et il était fier !

Werner Herzog me dit un jour : «Pierre-Henri, je viens de voir 40 minutes d’un film sur la table de montage, je pense que ça va être très bien, essayez de le voir et prenez le !». Je vois le film, aux Etats-Unis, et Werner avait raison. C’est formidable et je le prends. Mais le distributeur américain, la Warner, s’y oppose car c’était un film de science-fiction, et la science-fiction ça marchait pas. Alors j’ai appelé le producteur, et c’était Francis Ford Coppola. C’était THX 1138 de George Lucas ! Il m’a dit je vous le donne, et il était fier !

Avoir beaucoup de films la première année a été une chance pour montrer un large éventail de cinéastes sans vous sentir limité ?

Ça a fait un choc et ce qui s’est passé. Je n’avais jamais été à Cannes, je ne connaissais pas le festival, je ne savais même pas qu’il y avait des dossiers de presse. Les deux premiers films que j’ai annoncés étaient bloqués en douane. Je ne savais pas qu’il fallait souscrire des D18, pour une admission temporaire. Même si Cannes bénéficiait d’un statut d’extra territorialité en termes de censure, il fallait quand même que les films puissent rentrer. Les deux premiers que j’ai annoncés n’étaient pas là. La veille au soir, Fausto Canell, dont j’avais pris un court-métrage (Hemingway) est arrivé avec deux copies de films, recommandés par le conseiller à l’Ambassade de Cuba. J’ai remplacé les deux films bloqués par deux chefs d’oeuvre. [voir texte sur le voyage dans la première année].

C’est arrivé souvent de genre de hasard, des films que vous pensez avoir et que finalement vous n’avez pas eu et des choses qui sont arrivées un peu à la dernière minute ?

Beaucoup de choses sont arrivées à la dernière minute. Une fois même le festival avait déjà commencé. Hugo Santiago est arrivé avec la copie de son film, Invasion. Il connaissait la France, avait fait des études de musique au conservatoire de Rome et était francophile à mort. Son film, un chef d’oeuvre absolu, était écrit par Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, rien de moins. On loue une salle de cinéma et il nous le montre à minuit. On lui a dit aussitôt qu’on l’intégrait ! Un cadeau du ciel !

Vous faisiez comment pour visionner les films ?

Je les voyais au cinéma Le Ranelagh le matin ou dans des salles de projection au Club 70 rue Lauriston ou plus tard au 33 des Champs Elysées dans la même salle de projection qu’utilisait l’officielle ! Ce qui me permettait de surveiller tout le monde et de voir tous les films qu’ils voyaient !

Avec le temps le processus de sélection a évolué ? Vous restiez sur l’idée de prendre que des films que vous aimiez ? Vous faisiez attention à l’équilibre des origines ?

On ne décide pas d’une ligné éditoriale. Elle s’impose à vous. Les films, les sujets, c’est l’air du temps. Le dosage, il faut que j’ai tant d’asiatiques ou d’africains, ça ne m’intéressait pas. Je n’ai jamais fait attention à ça. Je découvrais après, bon ben voilà. Je n’ai toujours pris que des films que j’aimais parce que je pouvais les défendre. De ce point de vue là, je n’ai jamais été diplomate. J’allais dans un pays, je me tapais vingt, trente films, je les regroupais à Munich, à Vienne, à Rome mais je ne prenais que ce que j’aimais. À partir du moment où vous essayez d’être prudent, c’est pas bien. Ce n’est pas comme ça que ça doit se faire.

Entretien réalisé par Pascal Le Duff.

Première partie : les débuts

Troisième partie : la sélection officielle