C’est au bar de l’Hôtel de l’Abbaye, dans le VIème arrondissement que je retrouve Pablo Berger pour parler de son film Abracadabra en salles depuis le 4 avril. Souriant, Pablo a pris le temps de me répondre avec générosité. Merci à lui et à l’attaché de presse Michel Burstein pour cet entretien (critique du film).

Critique-Film : Quand avez-vous commencé à écrire ce film ?

Parfois, les films ont une genèse très précise. D’autres fois, ils naissent de la conjonction d’éléments concomittants. En ce qui concerne Abracadabra, la genèse est liée à un événement bien concret. Il y a trente ans, j’étais avec un ami dans une boîte de nuit où un hypnotiseur jouait son spectacle. Il a fait appel à des volontaires pour accompagner son numéro et mon ami, méfiant, a d’abord refusé avant finalement d’accepter de participer sur scène. J’ai été profondément étonné de le voir foudroyé par lui. Dès que l’hypnotiseur a prononcé le mot « Abracadabra », mon ami est tombé sous son emprise ! Cette image est à l’origine du film. Cependant, pour dire vrai, Abracadabra est né en réaction à Blancanieves [NDLR : le film précédent de Pablo Berger, sorti en France en 2013]. Blancanieves était un film en noir et blanc, Abracadabra est un film tourné dans des couleurs pimpantes. Blancanieves était un film muet, Abracadabra est un film bruyant et bavard. Blancanieves était un film d’époque, Abracadabra est un film contemporain. Abracadabra est une comédie, Blancanieves était un mélodrame… et je peux continuer jusqu’à demain (rires). D’une certaine manière, je voulais réaliser un film très différent, au moins en surface, de Blancanieves. Cependant, le contenu est similaire. J’ai travaillé avec la même équipe: le chef opérateur, le décorateur, le costumier, le producteur, l’actrice principale (Maribel Verdú)… Mon objectif était le même qu’avec Blancanieves : essayer de réaliser un grand film (rires).

CF : Quand est née l’idée de mélanger les genres cinématographiques ? À l’écriture ? Je suis très intéressé par ton approche sur la violence sexiste et la schizophrénie.

Même s’il n’est pas au courant, mon maître est le grand scénariste Jean-Claude Carrière. Il dit toujours que surprendre le spectateur est la seule règle dans l’écriture d’un film. Ceci est mon but chaque fois que je commence à écrire un scénario. Comment y parvenir ? Chacun a ses propres astuces (rires) pour atteindre ce but. Je crois beaucoup au mélange des genres et c’est pourquoi je dis qu’Abracadabra est comme une poupée russe. C’est une comédie cachée dans un drame, un drame caché dans un film fantastique, un film fantastique caché dans un film d’enquête qui se cache à son tour dans une comédie musicale… J’ai vraiment essayé de mettre en scène tous les genres dans ce film (rires). D’une certaine manière, c’était important pour moi que le spectateur ne sache jamais quelle séquence suivra la précédente. Je fais les films pour moi aussi et je déteste, en tant que spectateur, savoir ce qui va se passer d’une scène à l’autre…

Abracadabra, comme tu disais aussi bien avant, est aussi une comédie très sérieuse et un drame très comique. Ma référence principale, le film que j’aime le plus au monde, est aussi une comédie très sérieuse : El verdugo (Le Bourreau) (1963), réalisé par Luis García Berlanga et qu’il a écrit avec Rafael Azcona. C’est un film méconnu en France mais il s’agit d’une référence incontournable en Espagne, une comédie sur la peine de mort durant le franquisme. J’aime bien que les comédies puissent aborder des sujets graves et, dans le cas précis d’Abracadabra, j’aborde en effet la violence sexiste et la schizophrénie. Ces sujets s’imposent à l’écriture. Je n’aime pas les films à thèses, je n’aime pas commencer à écrire un scénario en me disant « je vais faire un film qui va parler de… ». Les sujets s’entrecroisent pendant que j’écris et le thème de la violence sexiste est arrivée très naturellement. J’aime les histoires dans lesquelles les femmes sont les personnages principaux : Blancanieves ou Torremolinos 73 [film réalisé par Pablo Berger en 2003, sorti en France en 2005] et je fais de même avec Abracadabra. Tous mes personnages féminins principaux s’appellent Carmen et c’est possible que je continue à les nommer ainsi. Et oui, je voulais aborder le sujet de la violence sexiste, mais je voulais le faire par le biais de l’humour.

Nous disons qu’Abracadabra est une comédie hypnotique mais nous pouvons dire aussi que Carmen est hypnotisée par son mari d’une manière métaphorique. Je crois qu’il y a beaucoup de femmes qui sont kidnappés de manière métaphorique par leurs maris. D’une certaine manière, toutes ces femmes sont atteintes d’une forme de syndrome de Stockholm qui les attachent à leurs maris. Notre protagoniste est en train de vivre cette situation. Elle marche sur des mines dans ce sens-là. La schizophrénie est un autre sujet abordé dans le film : je me suis toujours intéressé à cette maladie car il des membres de ma famille proche en ont souffert. C’était important pour moi que cet aspect soit présent aussi dans le récit. Je voulais doter ce personnage d’une humanité et le présenter d’une manière inattendue au spectateur.

CF : Le respect envers le spectateur est quelque chose qui est toujours présent dans vos films. Je crois que vous lui donnez toujours cette possibilité de rester toujours actif. J’aime bien ta critique envers les films à thèses qui cherchent à transmettre une idée précise. Je trouve que tu travailles dans une toute autre direction : celle de poser des questions, d’ouvrir des portes… Nous n’allons pas dévoiler ici la fin du film ici mais c’est évident que les choses restent en suspens, ouvertes au regard du spectateur…

Oui, j’aime l’idée que le spectateur soit, en quelque sorte, le personnage principal de mes films. Je m’intéresse au cinéma en tant qu’état hypnotique, en tant que suggestion collective. J’aime les films qui sont des voyages, ceux qui constituent une sorte de conte dans lequel le spectateur est quelqu’un d’actif. Je crois beaucoup au langage cinématographique, au pouvoir de l’ellipse : ce qu’on ne voit pas, ce qui apparaît hors-champ et qui devra être complété par le spectateur. Le réalisateur ne termine jamais le film : celui-ci est toujours inachevé tant qu’il n’a pas trouvé son public. C’est le spectateur qui devra s’approprier le film. C’est un moment que je juge fondamental dans le processus de la création cinématographique : le spectateur qui interprète le film du réalisateur.

CF : Tu citais Woody Allen quand on parlait « off-the-record ». C’est intéressant parce que quand on lui demande s’il veut satisfaire tout le monde, il répond que non car quand on cherche à plaire à tout le monde, on termine par ne plaire à personne, même pas à soi-même.

Je suis complètement d’accord. Nous avons présenté Abracadabra comme une comédie hypnotique. C’est évident que nous disons « comédie » parce que le spectateur va rigoler pendant qu’il voit les aventures de nos personnages, mais on ne dit pas « hypnotique » uniquement à cause de la thématique : je crois que l’hypnotisme et le cinéma sont intimement liés, c’est le rêve éveillé. Tu ne peux pas hypnotiser tout le monde et nous, les réalisateurs, le savons pertinemment. Je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde en tant que réalisateur, c’est pour cela que je veux des spectateurs qui vont voir Abracadabra sans préjugés et qui se laissent aller. Je ne veux pas qu’ils viennent pour découvrir les secrets des tours du magicien. Nous, les cinéastes, sommes des illusionnistes. Nous avons nos tours et nous voulons que les spectateurs viennent pour passer une bonne soirée.

Je voudrais que tu me parles aussi de la participation de José Mota dans le film. Quand as-tu pensé à lui pour interpréter le rôle de Pepe ? Je pense maintenant à ce que tu disais à propos de l’utilisation du prénom Carmen dans tes films, Pepe était aussi le coq de Blancanieves (rires). J’imagine que tu es satisfait de son travail dans le film ?

José Mota est une grande star de la télévision en Espagne. Ça fait plus de vingt ans qu’il fait des émissions humoristiques, je ne sais pas s’il est très connu en France car il n’a pas participé à beaucoup de films. La dernière fois, ce fut avec Álex de la Iglesia pour La chispa de la vida [sorti en France en 2012 sous le titre Un jour de chance] et il était franchement très bien. José Mota est un grand acteur mais il était paradoxalement assis sur le banc des remplaçants du cinéma espagnol. Cette grande star de la télévision espagnole ne travaillait pas trop au cinéma et j’étais persuadé qu’il pouvait être extraordinaire dans mon film. Nous, les réalisateurs, aimons avoir une sorte d’arme secrète, à la manière des entraîneurs de foot. Je voulais quelque chose d’inattendu, comme une espèce de surprise. José Mota est certainement cette surprise. Il est un acteur qu’on pourrait situer entre Peter Sellers et Buster Keaton mais il travaille avec une grande vérité, c’est un grand perfectionniste. Il aime beaucoup répéter car il ne croit pas seulement à l’improvisation, à l’humour qui dit qu’être drôle se suffit. Non, l’humour est toujours très sérieux et il faut préparer les gags avec beaucoup de précision. Je suis enchanté de sa performance, je crois que José Mota est exceptionnel dans le film.

Je partage totalement ton avis ! Je voulais te demander de me parler aussi de Maribel Verdú. En tant que réalisateur, c’était important de l’avoir déjà filmée dans Blancanieves avant de l’approcher à nouveau ?

Maribel n’est pas uniquement une actrice pour moi, elle est aussi mon amie, ma complice. Sans doute, elle est ma muse en ce moment et nous prenons beaucoup de plaisir à tourner ensemble. Maribel aime les défis et jouer des rôles qu’elle n’a pas joués auparavant. C’est pour cela qu’elle a pris autant de plaisir à interpréter le rôle de la belle-mère de Blancanieves, c’était inédit pour elle. Maribel est une des actrices avec la filmographie la plus variée du cinéma espagnol. Pourtant, elle n’avait jamais eu un grand rôle de méchante. Je lui ai ensuite proposé ce rôle de femme de quartier populaire pour Abracadabra. On dirait une choni en Espagne [NDLR : choni est un mot difficile à traduire en français, il désigne une femme qui réside dans un quartier populaire et qui aime s’habiller en survêtement et faire la fête]. Maribel était ravie de jouer ce rôle. Elle n’a pas de limites, elle est extraordinaire… Avec elle, chaque prise est différente et quand tu es en train de faire le montage du film, tu vois ce petit regard, ce geste imperceptible qui résume la séquence, c’est merveilleux. De plus, Maribel aime beaucoup travailler dans mes films car il n’y a pas trop de dialogues. Elle adore ça car elle n’a pas à apprendre beaucoup de texte par cœur ! (rires) Avec moi, elle n’a pas à réviser son texte tous les matins, elle a juste à faire. Je dis « action » et elle doit le faire.

Tu es un réalisateur atypique dans le cinéma espagnol. J’ai l’impression que tu es très indépendant, que tu ne cherches pas à t’incruster dans un courant précis et que tu es fidèle à ton style : tu cherches uniquement à être toi-même. Tu citais Woody Allen tout à l’heure et nous avons aussi parlé de Sidney Lumet entre nous… Je voudrais te demander quels sont les cinéastes qui t’inspirent le plus et quel est le cinéma qui te ressemble.

J’aime beaucoup cette étiquette de ne pas avoir d’étiquette. Cette étiquette d’inclassable me plaît vraiment car j’essaie que chaque film soit différent, même pour moi. Le plus important pour moi est de faire mes films en toute liberté. C’est curieux mais je crois que c’est lié à mon processus d’écriture. Pour moi, le clavier de mon ordinateur est comme un verre dans un Oui-ja : je me laisse aller sous sa dictée. Je pense à ce film muet, Les Mains d’Orlac [Robert Wiene, 1924] dans lequel on voit les mains de quelqu’un qu’on ne connaît pas. Ces mains tapent à la machine et font apparaître des obsessions, des mots, des images. La première phase de mon travail est une réaction à cela : les premiers traits naissent dans mon subconscient, en état de chaos, mais je vais les ranger afin qu’ils constituent un conte.

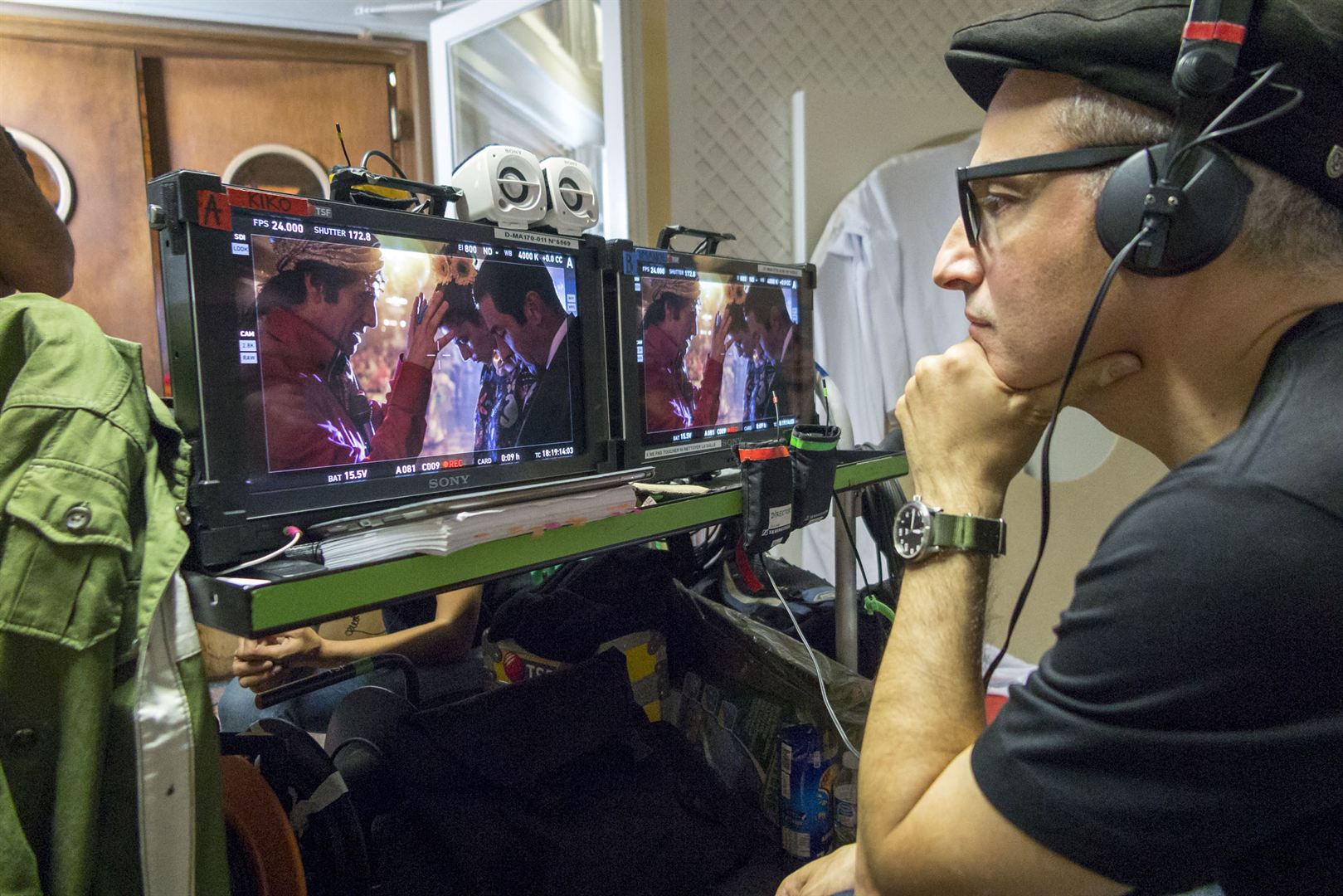

L’ordre pour moi est dans la construction de ce récit : le conte est l’essence ultime du cinéma, à mon avis. J’ai envie de raconter des fables : Abracadabra, Blancanieves et Torremolinos 73 sont des contes. Je conçois le cinéma uniquement comme une prise de risque et de liberté. J’ai toujours eu la chance de travailler avec des producteurs qui m’ont fait confiance, m’ont permis de choisir mon équipe et d’avoir le droit au montage final du film. Mes films sont comme mes enfants, ils font partie de moi. Tu veux savoir quel est le cinéma qui m’intéresse ? Je me considère d’abord comme un spectateur, plus que comme un réalisateur. Je prends plus de plaisir à regarder des films qu’à en faire. Le plaisir de voir un film dans une salle obscure, assis sur ton fauteuil, une histoire qui se raconte en images devant nos yeux. Les tournages sont vraiment durs : il faut se lever à cinq heures du matin, gérer des centaines des personnes qui te posent des questions. Il y a des talkies-walkies, des camions, des figurants, des comédiens… Évidemment, j’adore faire des films, mais le processus est dur.

Tu veux savoir quels sont les cinéastes qui me plaisent ? J’aime les cinéastes qui me surprennent. J’adore Kaurismäki car il a un univers à lui, son propre regard et son humour, presque surréaliste. Je l’adore ! Si on parle des cinéastes classiques, je te dirais que j’adore Fellini : son univers visuel, son monde de fantaisie et son cœur. Évidemment, Berlanga, une référence incontournable pour tous les cinéastes espagnols. J’adore Billy Wilder parce qu’il réussi à aborder tous les sujets avec humour. J’aime beaucoup ce que Sorrentino fait en ce moment, j’aime aussi ce que fait Jacques Audiard… J’adore le cinéma coréen parce qu’il est basé sur la surprise, il s’agit d’assommer le spectateur avec des histoires qu’on ne lui a jamais raconté auparavant…

Comme Hong Sang-soo…

Certainement. Nous parlions avant de Woody Allen… Chez lui, il y a des personnages ordinaires qui vivent des histoires extraordinaires, comme chez Hitchcock. Je ne sais plus, la liste ne s’arrêterait jamais (rires). De plus, il y a plein de jeunes cinéastes qui existent en dehors de l’Espagne en ce moment. Je pense, par exemple à Rodrigo Sorogoyen avec Qué Dios me perdone, récemment sorti en France.

Avec Antonio de la Torre…

Oui, avec Antonio de la Torre. Sorogoyen est un grand cinéaste. Je fais partie de ceux qui croient que le meilleur n’est pas encore arrivé. Je ne crois pas que le cinéma est mort, bien au contraire ! Le cinéma est très vivant et il y a plein de nouveaux réalisateurs qui font des films vraiment intéressants.

Après le succès de Blancanieves, tu aurais pu faire un film similaire et tu as décidé de faire quelque chose de différent.

Oui, c’était mon intention : me surprendre et faire le film que je désirais faire. Certes, Blancanieves a fait le tour du monde et a très bien marché. Mais j’ai eu droit à ma propre dépression post-partum. Qu’est-ce que je fais maintenant ? À ce moment-là, au lieu de t’inscrire dans une continuité, tu crées une ligne de rupture. Néanmoins, je vois aujourd’hui qu’Abracadabra est un film qui doit beaucoup à Blancanieves et à Torremolinos 73. Abracadabra est un film dans lequel la narration visuelle est plus importante que les dialogues. Il y a plein de séquences qui durent sept ou huit minutes et on n’entend que deux mots. C’était important pour moi qu’Abracadabra soit un saut en avant pour moi. Je ne savais pas dans quelle direction il allait mais il devait être une nouvelle recherche. Je ne sais pas encore quel sera mon prochain film, je ne connais pas encore la suite…