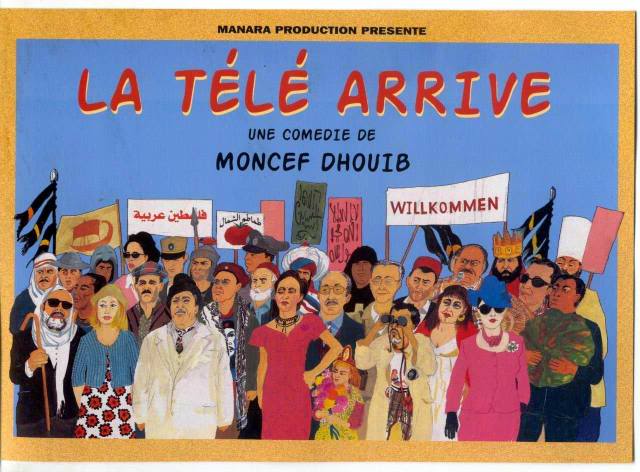

La télé arrive

La télé arrive

Tunisie : 2006

Titre original : El telfza jéïa

Réalisateur : Moncef Dhouib

Scénario : Moncef Dhouib

Acteurs : Taoufik Bahri, Raouf Ben Amor, Fatma Ben Saïdane

Distribution : Manara

Durée : 1h35

Genre : Comédie

Date de sortie : Inconnue

Ce film est un film témoin, qui réunit tous les éléments permettant de creuser une réalité, de la dévoiler, de susciter la discussion et la critique : image et son, costumes et décor, lieu et personnages, histoire et géographie.

L’intrigue de cette forte comédie dramatique réalisée par Moncef Dhouib se situe dans un village du sud tunisien, El Malgua, proche de Sened, ville de la région de Gafsa. Loin du monde de « tout en haut » où siègent les ministères, El Malgua est un lieu caché par les montagnes, perdu dans les collines : une géographie honnête, qui a caché tout ce que les villageois, leurs responsables et le gouvernement veulent tenir secret. Réalisé en 2006 et produit par Manara Production.

Telfza Jeya (La télé arrive) est une sorte d’impitoyable mise à nu où l’on fait connaissance avec une poignée de personnages pittoresques, par le biais d’un portrait drôle et naïf qui en réalité reflète un archétype de l’hypocrisie sociale. Moncef Dhouib force le trait pour dévoiler au spectateur ce qui se passe en réalité dans les coulisses de la vie quotidienne d’une société perdue et assez fragile.

Mosaïque sombre bien empêtrée dans les brumes des mensonges des responsables locaux et leurs alliés, ce film a pour personnage central un petit chef dominant, ignorant et coléreux, adepte de la bagatelle – de la gaudriole extraconjugale plutôt –, pervers et soucieux de respectabilité, qui est présent et qui intervient dans chaque scène. Ce personnage est le moteur du film. Il est toujours présent. Et même lorsqu’il n’apparaît pas, ce sont ses alliés qui tirent les ficelles. Il y a le poète local, prétentieux, qui prend la pose en toutes occasions, vieux et pieux, plutôt bigot, qui explique tout par la religion.

Il y a Hadhriyya, une femme rurale, intelligente et dominante, pleine de respect, engagée et assez cultivée, qui se bat pour l’émancipation de la femme et veut toujours imposer et faire appliquer ses paroles comme une règle. Hadhriyya n’hésite guère à rappeler l’importance de la présence des femmes dans la société. Son personnage est interprété par Fatma Ben Saïdane, comédienne qui vient du théâtre où elle excelle.

En contrepoint, Moncef Dhouib met en scène le personnage de Chawki Bouglia, jeune homme cultivé, nationaliste et anti-impérialisme, révolutionnaire et revendicateur, qui ne prend jamais la parole qu’après mûre réflexion et développe à tout propos des théories qui apparaissent comme communistes à ceux qui n’y connaissent pas grand-chose. Moncef Dhouib le dépeint comme un vrai Che Guevara qui, hélas, est toujours méprisé par son entourage, renvoyant ainsi le public aux décennies des années soixante à soixante-dix qui marquèrent l’interdiction du Parti communiste tunisien et l’échec du système coopératif.

Bien différent est le personnage de Jamal Sassi. Très motivé, mais à double face en comportement comme en paroles, Jamal Sassi se montre clair, réel et logique d’un côté, hypocrite et imbu de son prestige de l’autre. Il dicte des rapports que dactylographie une secrétaire bavarde et hilarante mais aussi séduisante, qui déteste la routine de l’administration et se complaît dans une routine langagière gonflée d’autosatisfaction nationale. Elle n’hésite pourtant pas à profiter du système, comme le lui fait remarquer son chef.

Ce film, qui constitue ainsi une charge critique de toute une série de personnages qui défilent comme pour une audience intolérable, demanderait de longs développements pour en décrypter tous les ressorts. Le comique des dialogues est fondé sur la récurrence de formules stéréotypées que chacun de nous connaît par cœur et débite automatiquement.

Telfza Jeya, comédie dramatique d’une heure trente cinq, marie tous les éléments : musique et musiciens, chanteurs, chanteuses et leurs chants, costumes et décor, lumière et éclairage, personnages et leurs prénoms. Pourtant, tout cela finit par un divorce inattendu, sorte de séparation par consentement mutuel plutôt révolutionnaire doux entre le réel et le lieu.

Pour Moncef Dhouib, ce film est le prétexte pour faire passer l’idée que ce langage ne trompe personne et ce n’est d’ailleurs pas son but. Le réalisateur veut montrer que nous ne sommes pas dupes des discours de circonstance et de la « langue de bois », et que la pénurie n’est pas de l’ordre du langage, mais de la réalité : nos conditions de vie en témoignent quotidiennement.

Telfza Jeya est un tableau sombre plus ironique que comique, brossé par un peintre excédé par toutes ces fausses fabrications mijotées par des personnages qui savent très bien que leur fin adviendra par leurs propres mains, un mal que l’on se fait à soi-même. « Une légèreté maîtrisée, une désinvolture appliquée, une drôlerie ciblée, sont vraiment des denrées rares dans le cinéma tunisien. »

Moncef Dhouib réussit à mettre tout en place, de façon spectaculaire et révélatrice. Ainsi, à partir d’un coup de téléphone « d’en haut » (le ministère) annonçant l’arrivée inattendue d’une télévision allemande – annonce sèche, abrupte et lapidaire, rien d’autre –, le réalisateur construit tout son film. Au-delà de ce point de départ, il ne lui reste plus qu’à fixer sa caméra dans la passerelle et capter les scènes et les images en laissant la parole à tous ceux qui doivent répondre de leurs réactions et de leurs comportements : Ammar Bouthelja, Fatma Ben Saïdane, Issa Harrath, Jamal Sassi, Chawki Bougliyya, Abdelkader Dkhil, Abdelmadjid Gaïes, Bernadette Machiollot… et plusieurs autres.

Tous ces personnages représentent le monstre autoritaire frustrant, ce sont les accusés dans le complot qui se trame. Ils sont aussitôt sur les dents, car il va falloir faire bonne figure, et chacun est prêt à se mobiliser pour un brillant résultat : une trahison acerbe et un grand scandale plein de drôleries de toutes sortes, qui mobilise Ingrid, la jeune allemande, qui va filmer tout ce qui est mal placé, caché dans la foule des personnages d’El Malgua. Toujours placée en retrait, souvent harcelée par son beau-père, Ingrid filme soigneusement les coulisses. Ils oublient tous qu’elle est aussi Allemande.

Comme dans la pièce de théâtre El‘Arich du fameux Abdelkader Mokdad, Moncef Dhouib fait appel aux accents dialectaux bédouins, particularité spécifiquement nationale qui permet de bien fixer l’ancrage campagnard de l’intrigue. Ainsi est-on amené à rire des histoires drôles, plus proches des mensonges perdus dans l’imaginaire, qui sont souvent sur les lèvres de ce curieux et hilarant coiffeur qui capte notre attention. Le réalisateur donne à cette comédie vivante le sens du vrai à travers un tableau campagnard modernisé fait d’infimes détails, tel ce bruit du thé préparé sur un poêle mal placé, dans un verre vide sur une grande table sur lequel est annoncée la nouvelle : une fête caricaturale et pittoresque. Un chantage dialectal régionaliste politiquement instauré, socialement mal digéré.

Les paroles de la chanson du générique, assez signifiantes et très symboliques, et qui ne peuvent être chantées que sur une musique jouée par des instruments spécifiques du folklore tunisien, accentuent le caractère humoristique de cette introduction. On les entendra tout au long du film comme une sorte de publicité pour une société qui s’en fout, sortant d’un vieux haut-parleur déglingué, plutôt d’un gouvernement tyrannique d’exclusion.

Barra akkeka est un dicton populaire tunisien qui signifie Il faut s’avancer sans retour et sans regret, et qui évoque parfaitement la vieille voiture multifonctions des villageois : incapable de faire marche arrière, cette vieille voiture est à l’image des habitants d’El Malgua, qui refusent de remédier à leurs défauts, pareil que le gouvernement de 7 novembre.

Avec ce « Barra akkeka » de Telfza Jeya, les scènes s’enchaînent, chacune se nourrissant de la précédente. Les images ironiques viennent souvent compléter les paroles des personnages. Ceux-ci, pour la plupart, souffrent d’un complexe d’infériorité.

Dans cette histoire, Hichem Rostem – l’Égyptien de passage dans la ville avec la chanteuse originaire du village – répartit les rôles. Plein de drôleries de toutes sortes, il y aura un superbe défilé spectaculaire retraçant l’histoire du pays depuis trois mille ans. Cet événement important se traduira aussi par un gaspillage de temps et d’argent ; il sera gâché par des arnaqueurs locaux doués pour la manipulation qui, soucieux de donner une image valorisante de la structure sociale du village, escamotent la réalité.

Dans ce défilé, supposé évoquer l’histoire du pays sur trois mille ans, plusieurs civilisations sont négligées par manque de costumes et d’accessoires. Et cependant, ayant coûté très cher, il se solde par un énorme gâchis, alors que les dépenses engagées auraient probablement été plus utiles à une campagne pour la propreté. Ce défilé montre que, si l’intention du gouvernement dans ce petit village était de fabriquer une image de lui-même valorisante aux yeux des étrangers, ils ne parviennent finalement qu’à renvoyer une image scandaleusement peu crédible. C’est totalement normal pour un gouvernement qui a volé toute œuvre d’art à Carthage la ville historique.

Cette entreprise de valorisation des villageois s’apparente plutôt à une sorte de déguisement qui, sous la lumière, déforme jusqu’aux coutumes et aux traditions de tout un pays. Dans son souci d’enjoliver la réalité, elle tombe dans une exagération qui bouleverse toutes les règles de la vie quotidienne en Tunisie.

Cette mascarade à travers laquelle les modes de vie des villageois sont présentés provisoirement sous un faux jour ne devra pas durer plus d’une heure. Il s’agira pour les villageois de remplir le café, affublé de costumes noirs, chemises blanches et nœuds papillon, et d’y avoir l’air occupé à lire livres et journaux quand la télé arrivera : un vrai saccage de la réalité de la vie d’un peuple, d’une ville, d’un pays, d’une civilisation et, au-delà, de l’histoire.

De l’autre côté de la rue, Abdelmadjid Gaies, l’envoyé spécial de la radio, passe des heures et des heures à attendre à l’ombre d’un figuier de barbarie, mais en vain. Lui non plus, il ne néglige aucun effort pour cacher cette misère : des paroles en l’air, frisant l’anecdote, pleines de mensonge, d’hypocrisie et de manipulation. Ainsi, le film s’attache parfaitement à montrer comment on se piège soi-même, de nos propres mains sales. Rien ne fonctionne comme prévu : ainsi par exemple, la campagne pour la semaine de propreté est précipitamment annulée. Une alliance sociopolitique, médiatique qui caressent toute un peuple durant 23 ans dans le bon sens du poile.

Résumé

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rR0YqGQi2e8[/youtube]

MABROUKI Anwar

Docteur de l’Université de Strasbourg