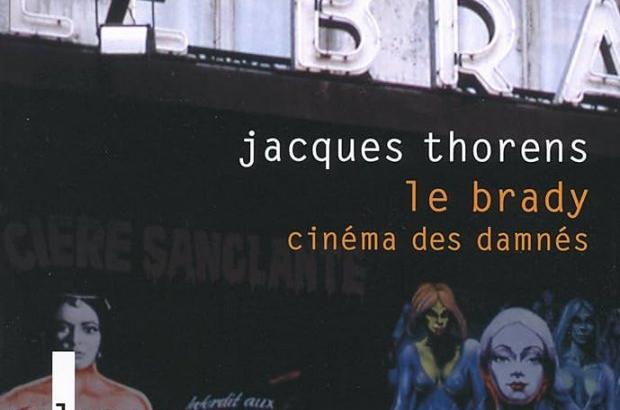

Le Brady Cinéma des damnés

France, 2015

Auteur : Jacques Thorens

Éditeur : Éditions Verticales / Éditions Gallimard

344 pages

Genre : Histoire du cinéma

Date de parution : 8 octobre 2015

Format : 205 mm X 140 mm

Prix : 21 €

3,5/5

Le Brady, le mythique cinéma du Xème arrondissement de Paris, n’existe plus tel qu’il est décrit dans cet ouvrage passionnant paru il y a dix ans, en 2015. Même à l’époque, les grands jours bordéliques de la période Mocky étaient d’ores et déjà loin derrière lui. La salle avait alors entamé sa mue vers ce qu’elle est aujourd’hui : un complexe indépendant qui passe des films en seconde exclusivité, comme on disait jadis, dans des conditions tout à fait acceptables. Et peut-être même mieux, puisqu’il vient de rouvrir après de longs mois de rénovation de fond en comble. N’hésitez pas à y faire un tour !

Car soutenir Le Brady, même dans sa monture actuelle, c’est se montrer solidaire de tout un pan de la culture des salles de cinéma parisiennes, qui a largement disparu au bout de ce premier quart du XXIème siècle. Jacques Thorens, l’auteur de « Le Brady Cinéma des damnés » était bien placé pour le savoir, puisqu’il y a officié comme projectionniste / caissier au début des années 2000.

C’étaient alors les derniers mois de ce cinéma sous sa formule ancienne, c’est-à-dire une programmation très rétro et un public essentiellement composé de clochards et autres marginaux du quartier. Une page de l’Histoire parisienne allait alors se tourner, à partir du moment où le propriétaire de l’époque, l’inclassable Jean-Pierre Mocky, avait ajusté sa politique d’exploitation en faveur d’un public plus respectable et au détriment de ses habitués mendiants. Or, en plus de trois-cents pages, l’auteur dresse à la fois le portrait saisissant de ce microcosme professionnel à part et des gens curieux qui gravitaient autour, ainsi qu’un condensé du cinéma de genre et de son évolution de réception dans des endroits de moins en moins confidentiels. Le tout avec une conscience aiguë de la précarité sociale en France et une dose hautement appréciable d’empathie envers ces pauvres malheureux, qui avaient trouvé un temps refuge dans la salle vétuste du Brady.

Synopsis : Dernier cinéma de quartier parisien, situé au 39 boulevard de Strasbourg, Le Brady était devenu au début des années 2000 un simple repère pour des clochards qui profitaient de son double programme pour rattraper le sommeil dont la vie dans la rue les privait. C’est à ce moment-là que Jacques Thorens y occupe le poste de projectionniste pendant quelques années. Alors que les entrées ne décollent pas, que le propriétaire Jean-Pierre Mocky s’adonne longtemps au bricolage afin d’ouvrir une deuxième petite salle destinée à la projection de ses propres films et que le quartier vit au rythme de l’arrivée successive de prostituées bulgares et chinoises, Thorens devient le fin observateur de ce cirque permanent auquel il finirait presque par s’habituer.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Le Brady …

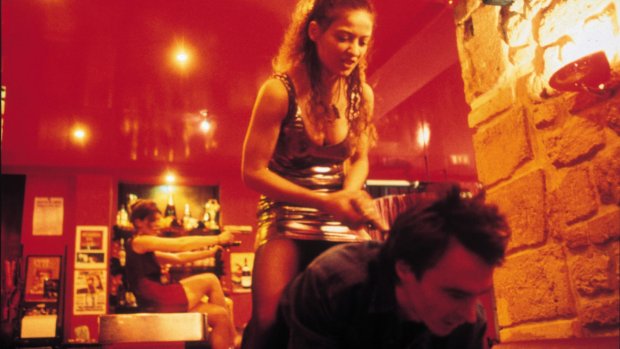

Pour le meilleur et pour le pire, nous n’avons qu’un souvenir aussi lointain que ponctuel du Brady au début du siècle. A l’époque, on s’y était aventuré une seule et unique fois pour voir La Chair de l’orchidée de Patrice Chéreau. Une expérience qui nous avait guère marqués, si ce n’est par l’ambiance étrange, limite malsaine, qui régnait dans la salle. Après la lecture captivante de « Le Brady Cinéma des damnés », nous disposons à présent des clés de lecture, voire de compréhension pour cet univers en marge de ce qu’une séance de cinéma est censée être.

En effet, les habitués s’y rendaient rarement pour voir l’un des navets du milieu du siècle dernier, projeté dans des copies en fin de vie, si elles n’étaient pas carrément charcutées. Non, la véritable activité extra-filmique au Brady se passait soit dans la salle, où chaque zone de sièges avait sa vocation propre (dortoir, lieu de rencontre, etc.), soit dans les toilettes où des rapports sexuels anonymes étaient courants.

En même temps, par sa volonté – d’ailleurs plutôt imposée par des exigences financières – de ne passer que des films obscurs sous la formule ancienne du double programme, Le Brady avait peu de chances de retrouver un jour la prospérité. En cela, la salle historique, ouverte initialement en 1956, convenait parfaitement à l’état d’esprit de son propriétaire temporaire Jean-Pierre Mocky. Sans déguiser abusivement son livre en hommage ou en biographie de l’enfant terrible du cinéma français, l’auteur ne perd jamais tout à fait de vue l’ironie qui avait vu le réalisateur de Y a-t-il un Français dans la salle débarquer dans ce cinéma en perte de vitesse, alors que les affaires n’allaient plus tellement pour lui non plus. En guise de phénomènes insubmersibles, et Mocky, et sa salle ont dès lors su jouer les prolongations.

Pas non plus éternellement, puisque les impératifs des cycles économiques et des cycles de vie en décideront tôt ou tard autrement. Mais pendant un bref instant, cet incorrigible Mocky devait paraître comme le capitaine par excellence de cette entreprise d’exploitation cinématographique à la dérive.

Warner Bros. Discovery France Tous droits réservés

L’un des nôtres

Cependant, les véritables héros de ce livre à la sagesse universelle ne sont pas vraiment à chercher du côté des célébrités qui auraient pu faire escale dans l’orbite bancale de la planète Mocky. Car si l’équilibrage adroit entre des tranches de vie, la routine professionnelle, des incidents à la limite du bon goût et l’évocation instruite de l’Histoire du cinéma de genre nous garantit un plaisir de lecture certain, c’est avant tout le regard éclairé de Jacques Thorens sur cette parenthèse de sa vie qui nous a subjugués.

Très tôt, il abandonne toute prétention, toute pose de l’intrus venu de l’extérieur pour disséquer avec circonspection les mécanismes qui gouvernent ce groupuscule d’individus bizarres, afin de se mettre sans la moindre condescendance au même niveau qu’eux. Il est suffisamment conscient de leur condition pour pas non plus tomber dans l’autre excès : de rendre noble leur destin passablement tragique par le simple fait d’en tenir compte.

Mais il sait toujours exactement replacer leurs petites joies et grands malheurs dans le contexte précis du quartier autour du métro Château-d’Eau. Peu importe qu’ils s’appellent Gérard, Jean et Christian, ses collègues, Azzedine, Django et Abdel, des habitués qui lui tiennent compagnie, à lui et à sa guitare pendant ses longues journées de travail, ou bien Kabouré et Tonton, des marginaux qui peuplent le boulevard : chacun a droit au moins à un bref chapitre, au cours duquel la plume fort agréable à lire de l’auteur les faits vivre à part entière dans ce chaudron culturel que sont les environs du Brady. Dès lors, le décalage entre la vie soi-disant normale et l’agitation incessante en marge de la salle s’accentue principalement en fin de livre. Au cours des cinquante dernières pages, Thorens a retrouvé un quotidien de boulot moins exceptionnel, tout en essayant de rester en contact avec ses amis de l’époque du Brady.

Heureusement pour lui et pour nous, cette expérience hors normes lui a permis d’envisager la vie autrement. Avec une empathie incontestable envers ces habitués qui ont la fâcheuse tendance à ne pas sentir bon, soit, mais qui ont su trouver grâce au Brady un endroit de sécurité relative, face à la cruauté d’un monde qui ne veut pas d’eux.

Conclusion

Notre pratique de lecture dictée parfois par le hasard a une fois de plus porté de très beaux fruits, grâce à « Le Brady Cinéma des damnés » ! Nos réserves à l’égard du premier livre de Jacques Thorens sont en fait minimes – un chapitre de moins de titres de films farfelus n’aurait pas fait de mal –, tandis que ses qualités sont indiscutables. A commencer par sa capacité de réussir haut la main le grand écart entre d’un côté la transmission d’une cinéphilie pointue, qui a simultanément trait aux films du cinéma bis globalement ignorés par le grand public et leurs particularités d’exploitation en dehors des grands circuits (l’éternelle bête noire UGC), et de l’autre un récit plein d’humanité, mais dépourvu de complaisance, sur un genre de public qui est malheureusement effacé de plus en plus de notre champ de conscience sociale.