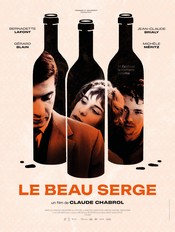

Le Beau Serge

France, 1958

Titre original : –

Réalisateur : Claude Chabrol

Scénario : Claude Chabrol

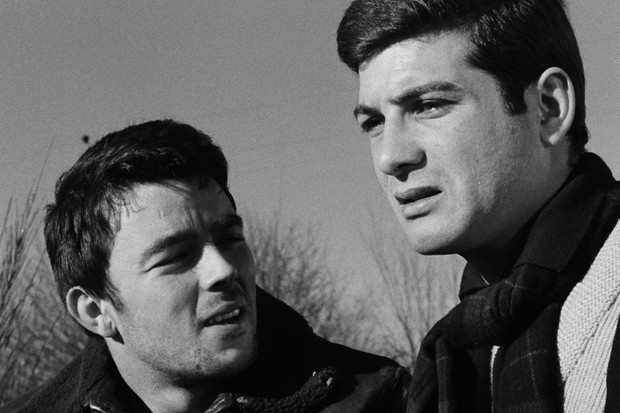

Acteurs : Gérard Blain, Jean-Claude Brialy, Michèle Méritz et Bernadette Lafont

Distributeur : Tamasa Distribution

Genre : Drame

Durée : 1h39

Date de sortie : 9 juillet 2025 (Reprise)

3/5

En tant que premier film de son réalisateur, Le Beau Serge comporte d’ores et déjà tout ce qui allait faire la grandeur et la faiblesse du cinéma de Claude Chabrol. Pour commencer, l’analyse aussi fine que cinglante du milieu provincial avec ce village de la Creuse qui se meurt péniblement et ses habitants dépourvus de toute noblesse d’âme. Mais également un groupe de personnages pris au piège de leurs rêves respectifs hors d’atteinte. L’arrivée d’un élément étranger sous forme du fameux retour au bercail n’y sert guère de coup de pouce, afin de remettre sur les rails la vie du village.

Au contraire, elle accentue, presque malgré elle, les impasses existentielles dans lesquelles chacun a l’air de se complaire plus au moins. D’où aussi une certaine vacuité dramatique, qui devient palpable dès que le fils prodigue de la bourgade devra se rendre à l’évidence du caractère impuissant de son séjour.

Néanmoins, dans le climat d’hiver lugubre dans lequel baigne le film, quelques rayons de soleil font toute sa force. Y compris les interprétations des trois rôles principaux par de jeunes acteurs, eux aussi au début d’une carrière brillante. Ainsi, même si l’interprétation homoérotique de leur relation d’amitié nous paraît sensiblement moins pertinente que lors de notre découverte du film il y a dix, vingt ans, Jean-Claude Brialy et Gérard Blain incarnent parfaitement de jeunes hommes aussi frustrés l’un que l’autre, quoique pour des raisons diamétralement opposées. Entre eux, Bernadette Lafont illumine l’écran en tant qu’aguicheuse plutôt maligne et en même temps victime à peu près consentante des structures patriarcales sur lesquelles repose la vie au village.

Synopsis : Douze ans après sa dernière visite, François revient dans le village de son enfance. Convalescent d’une maladie pulmonaire, il compte y passer l’hiver, avant de repartir pour de nouvelles aventures. Or, les habitants ont considérablement changé depuis son dernier passage. Surtout son meilleur ami d’alors Serge, à présent un alcoolique accompli dont la femme attend un deuxième enfant. La sœur cadette de celle-ci, Marie, ne tarde pas à séduire François. Même s’il n’est pas insensible à son charme, il finit par se demander quel peut bien être son rôle dans ce microcosme rural dont il constate avec effroi l’enlisement moral.

Observation d’insectes

Dans Le Beau Serge, Claude Chabrol se sert avec une certaine adresse du motif classique de l’étranger arrivant dans une petite ville, qui aurait préféré rester tranquille, plutôt que de devoir s’adapter à ce nouvel élément perturbateur. Moins de cinq ans plus tôt, Un homme est passé de John Sturges l’avait déjà employé magistralement côté américain. Au détail près qu’ici, la visite ne poursuit aucun objectif concret, en dehors d’un vague besoin de rétablissement médical. Car le but narratif du retour de François paraît être avant tout d’insister sur le grand écart social qui le sépare désormais de l’environnement de son enfance. Dès lors, peu importe que l’on apprend très peu de choses sur sa vie citadine. Apparemment elle non plus une franche réussite, cette existence hors cadre lui confère par contre une supériorité subjective, face à ses compagnons de jadis à qui le temps n’a pas fait de cadeau.

Est-ce que cela veut dire pour autant que le point de vue du sauveur qu’adopte François avec prétention est nécessairement celui du réalisateur et donc par défaut le nôtre ? Oui et non, puisque Claude Chabrol ne se prive pas lorsqu’il s’agit de dépeindre sans états d’âme la déchéance de Serge et des femmes qui gravitent autour de lui. En même temps, son regard acerbe se pose avec la même ironie sur tous les personnages, procédant de la sorte à un démontage en règle des codes manichéens qui prédominaient dans le cinéma français et international des années 1950.

La distance que Marie ressent entre elle et François, ce petit parvenu qui prend ses pauvres proches d’antan en pitié, est en ce sens également celle que le réalisateur aura fortement tendance par la suite à instaurer entre ses sujets et sa narration. D’où un froid affectif généralisé qui s’applique aussi à ce film-ci.

Dégueulasse ou presque normal ?

Ce qui ne signifie point que Le Beau Serge ne vaut pas son pesant d’or en termes de mise à l’épreuve des préjugés sociaux qui régissent la société française, avant-hier comme aujourd’hui. C’est à ce niveau-là que la trajectoire dramatique du récit s’avère finalement la plus atypique, voire franchement passionnante : dans sa capacité de constater à la fois l’impuissance des leviers de conformisme – l’église, la famille, l’intégration sociale par le travail – et de permettre à la déchéance supposée des villageois au bout du rouleau de perdurer. Que cette tendance iconoclaste ne va pas jusqu’au bout, c’est-à-dire en sous-entendant plus clairement l’attirance entre François et Serge, a alors moins d’importance. L’essentiel a déjà été fait, grâce à la description franche, sans complaisance ni jugement, de ce marasme rural qui a tout l’air de vouloir se suffire à lui-même.

A l’image de la plupart des autres films de Claude Chabrol, son premier ne cherche nullement à séduire le public. Il prend plutôt un malin plaisir à lui tendre une glace. Celle-ci ne déforme pas de manière grotesque ce qu’elle reflète et elle ne se permet pas non plus de monter sur ses grands chevaux pour tenter de corriger les aberrations dont elle est le témoin. Une tâche à laquelle le protagoniste échoue encore et encore misérablement, jusqu’à devenir le coursier épuisé de la nuit enneigée qui clôt un peu trop artificiellement l’intrigue. Non, l’originalité de la démarche de Chabrol consiste à accorder un droit d’existence à cette forme de vie nullement exemplaire, quoique profondément humaine et réaliste. Il ne s’en offusque pas. Mais alors qu’il n’a pas atteint la trentaine, il dispose de la sagesse exceptionnelle du conteur social qui ne s’étonne d’emblée de rien.

Conclusion

Contrairement à ce qu’on avait pu ou voulu voir dans Le Beau Serge lors de notre premier visionnage, la tension homoérotique entre Brialy et Blain y est au mieux accessoire. Le focus principal du premier long-métrage de Claude Chabrol se situe définitivement ailleurs : dans le portrait dépourvu de bons sentiments d’une France loin des centres urbains où la vie ne s’est guère arrêtée, mais où elle a pris de façon autonome des tangentes qui ne correspondent pas tellement à l’idéal bucolique. Dans la Creuse de Chabrol à la fin des années ’50, l’alcool et la sexualité débridée ont beau faire leurs ravages, ce n’est pas la volonté pleine de naïveté et de maladresse d’un ancien enfant du pays, devenu entre-temps le stéréotype de l’intellectuel à la pensée stérile, qui va y mettre de l’ordre. Et peut-être tant mieux semble vouloir nous souffler le propos agréablement nuancé du réalisateur …