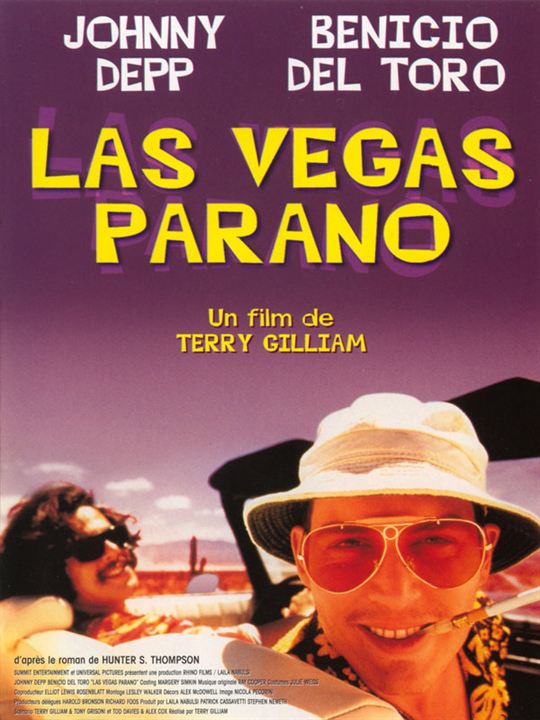

Las Vegas Parano

Las Vegas Parano

USA : 1998

Titre original : Fear and Loathing in Las Vegas

Réalisation : Terry Gilliam

Scénario : Terry Gilliam, d’après l’oeuvre de Hunter Stockton Thompson

Interprètes : Johnny Depp, Benicio del Toro, Tobey Maguire

Distribution : Rhino Films

Durée : 1h 58

Genre : comédie

Date de sortie : 19 août 1998

5/5

Fear and loathing in Las Vegas est un des livres emblématiques de l’après Flower Power dans lequel l’écrivain journaliste Hunter S. Thompson y raconte de façon quasi-autobiographique une virée post-psychédélique à Las Vegas, la ville de tous les plaisirs avec ses casinos, ses machines à sous sans oublier l’incontournable roulette, le tout accompagné par l’avocat Oscar Zeta Acosta.

Synopsis : A travers l’épopée à la fois comique et horrible vers Las Vegas du journaliste Raoul Duke et de son énorme avocat, le Dr. Gonzo, évocation caustique et brillante de l’année 1971 aux Etats-Unis, pendant laquelle les espoirs des années soixante et le fameux rêve américain furent balayés pour laisser la place à un cynisme plus politiquement correct.

Une adaptation réussie

Tout était présent pour que Las Vegas Parano soit une réussite : un cinéaste et scénariste aussi imaginatif que dépourvu d’inhibitions (Terry Gilliam), un acteur principal talentueux et pleinement concerné par son rôle (Johnny Depp) et un sujet assurément parmi les plus provocateur que l’on puisse trouver, surtout dans une décennie marquée par le renoncement. Soutenu par Hunter Thompson, Gilliam s’approprie donc Las Vegas Parano, livrant ce qui est certainement l’une des meilleures comédies des années 90, d’autant plus méritante que le style du film se veut exubérant, que les acteurs sont appelés à verser dans l’hystérie et que toutes les scènes du film, formant par ailleurs une intrigue sans enjeu apparent, placent également l’exagération comme élément principal. Réussir une comédie dans ces conditions tient du miracle, tant les échecs de ce cinéma comique outrancier sont généralement flagrants (n’oublions pas qu’à l’époque Jim Carrey gesticulait dans ses comédies au ras des pâquerettes, qu’Eddie Murphy continuait à sévir, qu’Austin Powers cartonnait et que les comédies adolescentes à la American Pie n’allaient pas tarder à faire leur apparition). Mais en bon ancien Monty Python qu’il est, Terry Gilliam évite le piège de l’enchaînement de gags faciles auto-persuadés de leur propre efficacité. Gilliam est un réalisateur, un vrai, tout comme le livre de Thompson n’est pas en soi qu’un catalogue de bêtises provoquées par la drogue. A ce titre, la réussite de Las Vegas parano tient avant tout à ses qualités créatives, très loin du film de potaches. Gilliam et Grisoni optent ainsi pour un parti-pris narratif bien spécifique : la plongée corps et âme du duo de héros dans l’enfer psychédélique de la drogue commence ainsi dès la scène d’ouverture (« on était aux environs de Barstow quand les drogues ont commencé à faire effet« ) pour ne plus jamais s’arrêter, amenant Duke et Gonzo au fond du fond, dans des situations toujours plus dingues, toujours plus incroyables (l’une des dernières phrases est justement de Raoul Duke, espérant que l’énormité de cette odyssée vegassienne paraîtrait tellement prononcée que la justice refusera d’y croire).

Un monde totalement halluciné

Le point de vue du cinéaste est donc tout du long celui de ses personnages : un point de vue déformé d’une réalité qui n’a pas court. Le spectateur se retrouve immergé dans l’univers des protagonistes, que Gilliam rend à l’écran en utilisant de nombreux effets visuels et sonores allant des lentilles déformantes aux éclairages multicolores saturés pouvant changer plusieurs fois au cours d’une même scène, des chansons emblématiques du son flower power (« One toke over the line » de Brewer et Shipley, « White Rabbit » de Jefferson Airplane, « Stuck Inside of Mobile with the Memphis blues again » de Bob Dylan…) aux vagues bruits de fonds déformés par le cerveau affecté des deux junkies… Duke et Gonzo n’émergent jamais, et même si l’un des deux peut parfois sembler moins défoncé que l’autre, ils ne quittent jamais leur monde halluciné n’étant régi par aucune loi, et certainement pas par les responsabilités. Transformant leurs chambres d’hôtels en vastes décharges à rendre jaloux un hard rocker des années 70, se menaçant mutuellement, se menaçant eux-mêmes, conchiant le respect dûs aux autres personnes (la frêle Lucy, qui peint des portraits de Barbra Streisand…), bafouant leurs obligations professionnelles, ils trouvent en Las Vegas, ville aux néons, aux casinos conceptuels et aux hôtels chics, le cadre parfait pour vivre leur vie de drogués, fuyant les réalités. Car ces deux hommes, contrairement à ce que leurs actes pourraient laisser à penser, ne sont pas des zonards sans situations. Ce sont mêmes des hommes cultivés, s’exprimant dans un langage assez savant rendant leurs divagations, leurs arguments et même leurs maugréements (auxquels il faut bien porter attention, cela entre dans le sens du détail propre à Gilliam) d’autant plus hilarants. Gilliam n’est pas un ancien Monty Python pour rien, et cela s’en ressent.

Conclusion

L’attente d’une adaptation de Fear and Loathing in Las Vegas valait le coup. Plutôt fidèle au livre, le film de Gilliam ne s’embarrasse d’aucune convenance, illustrant la déchéance de ses héros comme il se doit, grâce également aux brillantes prestations de Johnny Depp et de Benicio Del Toro (notons au passage que pour une fois, la version française vaut la version originale). Le réalisateur signe là l’un de ses meilleurs films, et démontre avec brio et non sans un certain cynisme que quinze ans après Le Sens de la vie, le cinéma comique peut toujours se montrer à la fois excessif et intelligent.