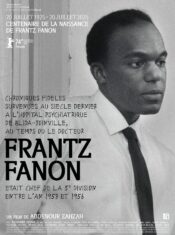

Frantz Fanon

Algérie, France : 2024

Algérie, France : 2024

Titre original : –

Réalisation : Abdenour Zahzah

Scénario : Abdenour Zahzah

Interprètes : Alexandre Desane, Gérard Dubouche, Nicolas Dromard

Distribution : Shellac

Durée : 1h31

Genre : Biopic, Drame, Historique

Date de sortie : 23 juillet 2025

3/5

Synopsis : Algérie française, 1953. À l’hôpital de Blida-Joinville, Frantz Fanon, jeune psychiatre noir, tente de soigner les Algériens de leurs aliénations lorsque la guerre surgit à l’intérieur même de ses services.

Un personnage important

Alors que le cinéma s’était peu intéressé à Frantz Fanon jusqu’à cette année, voici que 3 mois après Fanon, réalisé par Jean-Claude Barny, sort sur les écrans français Frantz Fanon, un film du réalisateur algérien Abdenour Zahzah, un film connu aussi sous le titre Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était chef de la cinquième division entre 1953 et 1956. Le fait que l’on fête cette année le centième anniversaire de la naissance de cette figure majeure de l’anticolonialisme explique ce qui n’est donc pas une coïncidence, la sortie en France de Frantz Fanon ayant même lieu 3 jours après la date précise de cet anniversaire, Frantz Fanon étant né à Fort-de-France le 20 juillet 1925. Relativement peu connu en France, même si quelques rues et quelques unités de soin portent son nom dans notre pays, Frantz Fanon jouit d’une réputation beaucoup plus grande en Algérie, pays où une avenue porte son nom à Alger ainsi qu’un certain nombre d’unités hospitalières et d’hôpitaux, dont l’hôpital psychiatrique de Blida, anciennement appelé hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, celui-là même où se passe une bonne partie de l’action de Fanon, celui où se passe pratiquement toute l’action de Frantz Fanon et où il a été tourné. Considérant sans doute que le soutien apporté par Frantz Fanon aux forces combattant pour l’indépendance de l’Algérie était bien connu, Abdenour Zahzah ne s’attarde guère sur ce volet de son action. Il préfère consacrer son film à disséquer les liens entre les méthodes psychiatriques utilisées et la position qu’on peut avoir face au colonialisme. Lorsqu’il arrive en 1953 dans l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, les populations d’origine européennes et les populations autochtones occupent des pavillons différents et, par ailleurs, ce sont les thèses racistes de l’École algérienne de psychiatrie d’Antoine Porot que soutient son corps médical, des thèses qui justifient la supériorité intellectuelle du colon sur l’indigène. En effet, pour les psychiatres de l’école d’Alger, les populations nord-africaines sont dépourvues de cortex préfrontal, et donc dépourvues de morale, d’intelligence abstraite et de personnalité. Pour ces psychiatres, cela justifie l’utilisation de traitements de choc, allant de l’administration d’électrochocs à des pratiques psychochirurgicales telle que la lobotomie.

Adepte de la psychothérapie institutionnelle de François Tosquelles, Frantz Fanon a malgré tout réussi à mettre en pratique des processus de soin en totale opposition à ces méthodes coercitives et racistes. Pour lui, c’est en premier lieu l’hôpital qui est malade et il faut commencer par « soigner » le personnel soignant. Ensuite, il faut considérer les patients comme des sujets, non comme des objets. Ces patients ont un nom et c’est par leur nom et non par un sobriquet qu’on se doit de les appeler. Le but principal des soins est de reconnecter le patient à la société, ce qu’un enfermement permanent et très strict dans un hôpital ressemblant à une prison n’arrivera jamais à faire. La priorité est donc d’ouvrir les murs. Pour Frantz Fanon, ouvrir un café dans l’enceinte de l’hôpital, un café que peuvent fréquenter sans entrave les patients, est un acte thérapeutique, comme peuvent l’être le fait de fêter Noël et le Mawlid en communauté, l’organisation de cours de chant et de cours de théâtre, de concerts ou de matchs de football entre patients. Bien entendu, de telles pratiques de la part du personnel soignant, en totale opposition à celles dont il avait l’habitude, ont nécessité des séances de formation. Tourné en noir et blanc, le film s’intéresse aux relations qu’a eue Frantz Fanon de 1953 et 1956 avec les autres médecins de cet hôpital qui aujourd’hui porte son nom, avec le personnel soignant dans son ensemble, avec les malades, avec son épouse Josie, très importante pour lui de par le soutien qu’elle lui a sans cesse apporté. Bien que le 1er novembre 1954, date considérée en Algérie comme marquant le début de la guerre d’indépendance, se situe en plein milieu du séjour de Frantz Fanon dans ce pays, le film évoque donc peu ce contexte, et on est en droit de le regretter. Par contre, on arrive à deviner que dans l’esprit de Frantz Fanon, l’aliénation engendrée par le colonialisme était souvent, à cette époque, une des causes des troubles psychiques des patients de l’hôpital psychiatrique Blida-Joinville. Par ailleurs, le film s’attarde beaucoup sur le cas d’une patiente, Juliette, jamais acceptée par une « mère » à qui son mari avait voulu l’offrir en cadeau. Le rôle de Frantz Fanon est bien interprété par Alexandre Desane. Par contre, le film souffre parfois d’un jeu approximatif de la part de certains interprètes. En résumé, Frantz Fanon est un film nécessaire tout en étant parfois un peu frustrant.