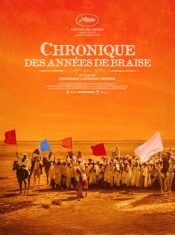

Chronique des années de braise

Algérie : 1975

Algérie : 1975

Titre original : Waqai sinin al-djamr

Réalisation : Mohamed Lakhdar Hamina

Scénario : Tewfik Fares, Mohamed Lakhdar Hamina, Rachid Boudjedra

Interprètes : Yorgo Voyagis, Mohamed Lakhdar Hamina, Leila Shenna

Distribution : Les Acacias

Durée : 2h57

Genre : Drame, Historique

Date de sortie : 26 novembre 1975

Date de ressortie : 6 août 2025

4/5

Synopsis : Chronique événementielle de l’histoire de l’Algérie de 1939 a 1954, date du déclenchement de la lutte armée. Le film s’articule autour de deux axes fondamentaux : l’expropriation des terres et la déculturation. Il montre en quoi le 1er novembre 1954 est l’aboutissement de la lutte multiforme du peuple algérien pour résister à la colonisation, depuis ses débuts.

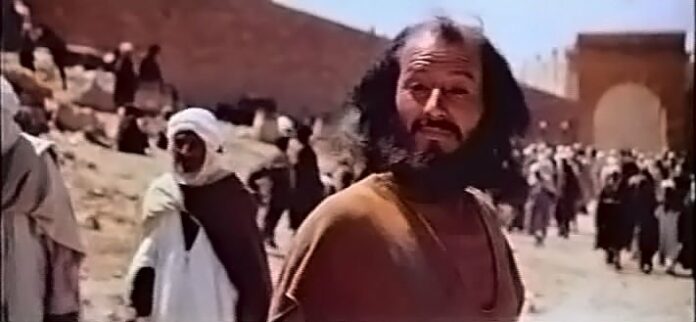

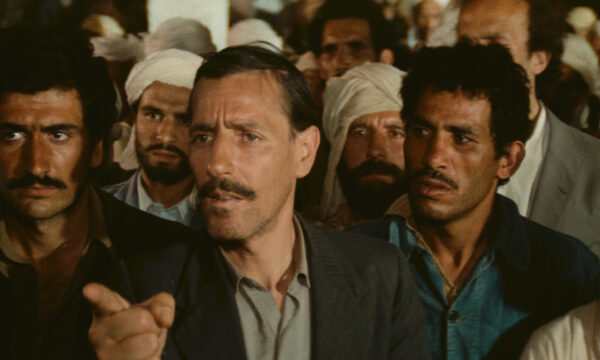

Il y a 50 ans, la vingt-huitième édition du Festival de Cannes s’est déroulée du 9 mai au 23 mai 1975 et le jury, présidé par Jeanne Moreau, a décerné la Palme d’or à Chronique des années de braise du réalisateur algérien Mohamed Lakhdar-Hamina. C’était une grande première pour un film africain. Ce fut aussi, si l’on peut dire, une grande dernière, tout au moins jusqu’à présent ! Il y a un peu plus de 2 mois, ce film faisait partie de la sélection Cannes Classics et, le 23 mai, à 14 h 45, il était projeté dans une version restaurée, dans la salle Buñuel du Palais des Festivals. Ce même 23 mai 2025, Mohamed Lakhdar-Hamina s’éteignait à Alger à l’âge de 91 ans. C’est cette même version restaurée en 4K par le World Cinema Project, un programme de la Film Foundation, et par la Cinémathèque de Bologne, qui ressort sur les écrans français. Elle bénéficie d’un étalonnage supervisé par le réalisateur et, selon le souhait de ce dernier, elle reprend, parmi les 3 versions existantes du film, celle qui avait obtenu la Palme d’Or en 1975. Chronique des années de braise est une somptueuse fresque de près de 3 heures, mélange assumé de conte à caractère intimiste avec le côté parfois un peu naïf que cela peut impliquer et de film à grand spectacle digne des plus grandes productions américaines ou soviétiques. Au travers de la vie de Ahmed, un berger aux maigres ressources qui vit avec sa famille dans un village au milieu du désert et qui va s’impliquer de façon héroïque dans le combat de son pays pour la liberté, le film raconte les 15 années qui, selon le réalisateur, ont été les plus décisives pour l’avenir du peuple algérien : de 1939 au 1er novembre 1954, jour du déclenchement de la révolution contre l’occupation française. Le film est partagé en 6 chapitres : Les années de cendre (chaque année, la sécheresse sévit et entraine l’abandon de la terre par les paysans. Ahmed quitte son village avec ses femmes et ses fils pour aller à la ville chez son cousin Kouider), l’année de la charrette (Alors que se déroule la 2ème guerre mondiale, alors qu’on entend « Maréchal nous voilà » interprété par une ghaita, le typhus sévit en Algérie et les morts sont conduits au cimetière sur des charrettes), les Années de Braise (à la fin de la guerre, apparait une conscience politique contre le colonisateur chez de nombreux algériens. Pour certains, le dialogue avec le colonisateur reste quand même la seule solution pour l’avenir du pays alors que, pour d’autres, le temps du dialogue avec le colon est terminé et la seule solution est la lutte armée : « le colon est arrivé avec les armes, il repartira par les armes »), l’Année de la Charge (alors que, en 1948, des élections vont avoir lieu, le fossé se creuse entre les « bénis-oui-oui » et ceux pour qui ces élections sont une mascarade), les années de feu (la révolte gronde dans les campagnes, les maquis s’organisent), le 1er novembre 1954 (la révolte tourne à la révolution). A l’aide de nombreux exemples choisis avec soin, Chronique des années de braise montre le caractère inéluctable de l’arrivée de cette révolution. Cela va de la distribution de l’eau très inéquitable entre les paysans autochtones et les colons aux tirs mortels effectués contre des manifestants désarmés lors des élections de 1948 en passant par des décisions prises dans une ville au moment de l’épidémie de typhus : évacuation des français dans des véhicules sanitaires, confinement obligatoire entrainant un grand nombre de morts pour les populations autochtones. Alors que le film montre peu de populations européennes, il insiste sur le rôle de courroies de transmission tenu par des autochtones, les bachaghas, les caïds, les khodjas. A côté du suivi de l’évolution de Ahmed, le film donne également une grande importance à Miloud, celui que tout le monde appelle le fou, ou, plutôt, en arabe, le mahbūl, le maboul si vous préférez le mot francisé, une sorte de prophète plein de sagesse qui commente les actions et leurs conséquences.

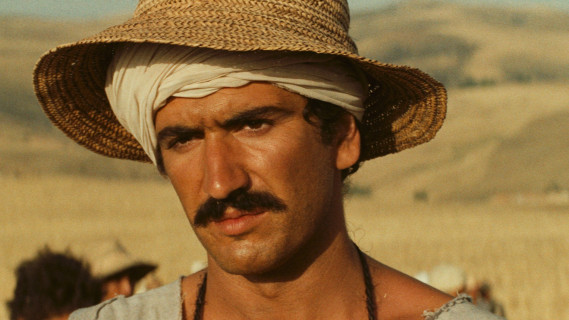

Alors que le rôle d’Ahmed est interprété par Yorgo Voyagis, un comédien grec qui avait débuté au cinéma une dizaine d’années plus tôt dans Zorba le grec, Mohamed Lakhdar-Hamina a choisi d’interpréter lui-même le rôle de Miloud. On retrouve aussi ses fils, Malik, Tarek et Merwan dans les rôles des enfants d’Ahmed. La parfaite restauration de ce film tourné en cinémascope par Marcello Gatti, le Directeur de la photographie déjà présent dans La bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo, liée à la beauté des paysages algériens, lui redonne toute sa splendeur visuelle avec un mélange de scènes intimistes et réalistes et de scènes d’anthologie telle celle, grandiose, de l’affrontement entre insurrectionnaires et forces de l’ordre tournée sur la place du marché de Ghardaïa. Bien entendu, un tel film qui dit son fait au colonisateur ne pouvait que fortement déplaire aux nostalgiques de l’Algérie française, au point que lors de ses projections cannoises en mai 1975, d’anciens membres de l’OAS ont menacé de mort Mohammed Lakhdar-Hamina et ses enfants, amenant le Ministre de l’intérieur de l’époque à organiser une protection rapprochée pour assurer leur sécurité. Ces menaces n’ont toutefois pas empêché Mohammed Lakhdar-Hamina et toute l’équipe du film d’arborer des tenues traditionnelles algériennes pour venir recevoir sur scène la Palme d’Or. On terminera par une anecdote dont l’auteur de ces lignes peut témoigner de l’authenticité : il a été le témoin direct de la scène. En 2002, Mohammed Lakhdar-Hamina est venu au Festival de Cannes. Comme tout un chacun, il est venu chercher son accréditation et il a commencé par dire son nom. « Désolé, Monsieur, nous n’avons pas d’accréditation à ce nom », lui fut-il répondu. Voyons, ce n’est pas possible ! Si, je vous assure, il n’y a pas d’accréditation à ce nom. Ultime argument asséné par Mohammed Lakhdar-Hamina : « mais j’ai eu la Palme d’or à Cannes ! ». Rassurez vous : l’argument a payé et il a fini par obtenir son accréditation !

https://www.msn.com/fr-fr/video/divertissement/chronique-des-ann%C3%A9es-de-braise-bande-annonce-vo-stfr/vi-AA1IIhrC