On ne vous l’apprend pas : en ce début d’année 2020, le monde entier ou presque est confiné chez soi, la consigne afin de se sortir au plus vite de la crise sanitaire du COVID-19 étant #RestezChezVous – on suppose que les familles qui nous lisent respectent tant bien que mal le fait de faire « l’école à la maison » pour nos chères petites têtes blondes. Cela dit, les vacances scolaires approchent à grands pas toutes zones confondues, et en cette période de relâche, rien de tel que de s’organiser une séance cinéma en famille et à la maison, puisque les cinémas sont fermés.

Si vous n’avez pas investi dans un abonnement à la plateforme Disney+, disponible en France depuis le 7 avril (et qui a du sauver la vie à de nombreux parents au bord de la crise de nerfs), tout espoir n’est pas perdu, puisqu’on a décidé de partager avec vous la liste d’une petite trentaine de films « 100% Kids-friendly » que l’on vient tout juste de se concocter avec amour à destination de nos enfants de 5 à 10 ans. On va commencer tout doucement avec une série de classiques incontournables, sous l’égide de Steven Spielberg et, plus largement, de Amblin Entertainment et LucasFilm Limited.

#1 – #6 : 6 films de Steven Spielberg

Absolument incontournable quand il s’agit d’évoquer le cinéma familial, Steven Spielberg a voué une partie de sa longue carrière à fabriquer des films de divertissement si extraordinaires qu’ils deviendront les références indémodables et définitives d’une génération entière. A la sortie de Jurassic Park en 1993, il déclarait « I didn’t make it to change the way people saw the world. I made the movie because it was entertaining and it was the kind of movie I wanted to see… » Une philosophie qui lui permettra au final de livrer au public pile-poil ce qu’il a envie de voir. On a choisi six films au cœur de son œuvre, six films à voir et à revoir en famille. Six films seulement, même si au cœur de sa filmographie, on aurait pu en rajouter une dizaine de plus les yeux fermés. On a donc opté pour les trois films de la saga Indiana Jones, qui ont révolutionné en l’espace de dix ans le cinéma d’aventures international, et « ringardisé » tout ce qui se faisait avant, ainsi qu’une grande partie de ce qui s’est fait après. On a bien sûr également choisi E.T. l’extra-terrestre, qui s’impose comme un grand chef d’œuvre et fascinera toujours autant les petits et les grands.

Et puis il serait bien temps de réhabiliter Jurassic Park (1993) et Jurassic Park – Le monde perdu (1997). Le monde perdu n’est certes pas exempt de défauts, et marquera sans doute l’histoire du Cinéma d’une griffe (de raptor oh!oh!oh!) un peu moins profonde que son prédécesseur. Cependant, 23 ans après la sortie du film en salles, faudrait ptêt’ voir à arrêter de fermer les yeux sur les immenses qualités du film. Ainsi, beaucoup n’auront retenu du film que son introduction vaguement foireuse, ses facilités scénaristiques un peu agaçantes et la séquence définitivement too much (et absente du bouquin) de la petite fille faisant des barres parallèles pour assommer les dinos. Mais le film de Spielberg ne se résume pas seulement à ça : il s’agit également et surtout d’un long métrage passionnant et immersif (la séquence du 4×4 suspendu est une véritable leçon de mise en scène), beaucoup plus brutal que le premier, et visuellement hallucinant (les séquences de chasse, l’attaque du T-Rex en ville…). Jurassic Park – Le monde perdu se révèle également rapidement beaucoup plus sombre que le précédent, la légende voulant qu’il ait été réalisé en grande partie par son excellent scénariste David Koepp (futur réalisateur du tétanisant Hypnose), le père Spielby étant déjà trop occupé par les préparatifs de son Amistad. Au final, le film marquera tout aussi durablement les mémoires que son prédecesseur : des dinosaures vicieux, une réalisation au diapason, un T-Rex gone wild, une Julianne Moore entre la vie et la mort sur la vitre d’un 4×4 et des paysages formidables, ça ne se refuse pas… Sans compter que les kidz vont adorer…

#7 – #20 : 14 classiques de chez Amblin Entertainment

Aux côtés de Steven Spielberg, certains cinéastes se seront également spécialisés dans le grand cinéma de divertissement familial, chez Amblin, LucasFilm ou Touchstone Pictures. De la même façon que pour le cinéma de Tonton Spielby, il semble absolument inutile de revenir sur les formidables Indiana Jones en culottes courtes explorant les grottes dans Les goonies, ou sur les classiques incontournables de Robert Zemeckis, tels que la trilogie Retour vers le futur ou l’époustouflant Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, qui ont par ailleurs tous deux été évoqués sur critique-film sous la plume nostalgique de David Huriot. Honnêtement, comme ceux de Spielberg, ces films devenus de véritables « dates » dans l’Histoire du cinéma ont déjà largement été décortiqués sur le Net, et feront assurément partie de 99% des listes de films spécial #confinement2020 que vous proposeront vos sites de cinéma préférés dans les jours à venir.

Même son de cloche concernant Joe Dante : comment en effet évoquer la possibilité de voir de grands films familiaux américains sans citer Gremlins (quoi que rappelez-vous de la révélation de Phoebe Cates si vous regardez le film avec des enfants qui croient encore au Père Noël), ou encore Gremlins 2, Explorers ou Small soldiers : autant de films qui fonctionnent encore parfaitement de nos jours et conviendront parfaitement aux adultes autant qu’aux enfants.

On pense forcément aussi au chef d’œuvre (souvent) oublié de la filmographie de Joe Dante, Les banlieusards, qui s’est forgé, avec les années, une solide réputation de film culte. Satire enlevée et brillante de l’american way of life de banlieue, le film s’avère en effet un trésor de comédie dont le casting porté par Tom Hanks est également composé des tronches incroyables de Rick Ducommun, Bruce Dern ou encore Corey Feldman, le gamin « cool » par excellence dans les années 80, vu également dans Les goonies et Gremlins. Flirtant occasionnellement avec le fantastique (la présentation de la maison des Klopeck) voire même le cartoon live (le passage de Hart à travers l’abri de jardin), Les banlieusards bénéficie de plus d’une version française pas piquée des hannetons, dont de nombreux cinéphiles l’ayant découvert durant leurs jeunes années connaissent des répliques par cœur (« En Asie du Sud-Est, on appelait ce genre événements un mauvais karma », « C’est vendu avec le cadre », « L’Art du combattant fait gagner du temps », etc). Portant un regard à la fois tendre et acerbe sur ses personnages, Joe Dante et son scénariste Dana Olsen se régalent de leurs petites mesquineries d’usage, et livrent une comédie dressant un portrait finalement plutôt réaliste des petits tracas de voisinage qui empoisonnent la vie des banlieusards du monde entier. Un portrait d’autant plus réussi que son acuité et son regard fonctionnent toujours aussi bien presque trente ans après la sortie du film en salles.

On pense forcément aussi au chef d’œuvre (souvent) oublié de la filmographie de Joe Dante, Les banlieusards, qui s’est forgé, avec les années, une solide réputation de film culte. Satire enlevée et brillante de l’american way of life de banlieue, le film s’avère en effet un trésor de comédie dont le casting porté par Tom Hanks est également composé des tronches incroyables de Rick Ducommun, Bruce Dern ou encore Corey Feldman, le gamin « cool » par excellence dans les années 80, vu également dans Les goonies et Gremlins. Flirtant occasionnellement avec le fantastique (la présentation de la maison des Klopeck) voire même le cartoon live (le passage de Hart à travers l’abri de jardin), Les banlieusards bénéficie de plus d’une version française pas piquée des hannetons, dont de nombreux cinéphiles l’ayant découvert durant leurs jeunes années connaissent des répliques par cœur (« En Asie du Sud-Est, on appelait ce genre événements un mauvais karma », « C’est vendu avec le cadre », « L’Art du combattant fait gagner du temps », etc). Portant un regard à la fois tendre et acerbe sur ses personnages, Joe Dante et son scénariste Dana Olsen se régalent de leurs petites mesquineries d’usage, et livrent une comédie dressant un portrait finalement plutôt réaliste des petits tracas de voisinage qui empoisonnent la vie des banlieusards du monde entier. Un portrait d’autant plus réussi que son acuité et son regard fonctionnent toujours aussi bien presque trente ans après la sortie du film en salles.

Et puis bien sûr, il y a L’aventure intérieure. Le point de départ du film vient, ni plus ni moins, la volonté de Steven Spielberg et Joe Dante d’explorer les possibilités scénaristiques et visuelles inexploitées par Le voyage fantastique de Richard Fleischer, en les mâtinant d’une bonne dose d’action et de comédie familiale. L’idée était bonne, pile dans le créneau des « grands » films familiaux late-80’s. Devant la caméra de Joe Dante, le résultat à l’écran devient un melting pot burlesque partant dans mille directions, une comédie fantastique cartoonesque en diable doublée d’un trépidant film d’aventures. Cette « générosité » là, c’est à la fois la qualité et le défaut du film de Joe Dante, qui suit volontiers quelques digressions (le triangle amoureux Jack – Lydia – Tuck), se disperse parfois en chemin, slalomant entre les passages de folie pure, où le cinéaste semble parfois carrément en roue libre. L’énergie est bien là, le film est échevelé, foutraque, et le plaisir du spectateur est indéniable, mais à la façon de certains bons gros gâteaux, le film de Dante pourra aussi avoir, pour certains, un côté un peu écœurant, trop généreux, trop épuisant.

Et puis bien sûr, il y a L’aventure intérieure. Le point de départ du film vient, ni plus ni moins, la volonté de Steven Spielberg et Joe Dante d’explorer les possibilités scénaristiques et visuelles inexploitées par Le voyage fantastique de Richard Fleischer, en les mâtinant d’une bonne dose d’action et de comédie familiale. L’idée était bonne, pile dans le créneau des « grands » films familiaux late-80’s. Devant la caméra de Joe Dante, le résultat à l’écran devient un melting pot burlesque partant dans mille directions, une comédie fantastique cartoonesque en diable doublée d’un trépidant film d’aventures. Cette « générosité » là, c’est à la fois la qualité et le défaut du film de Joe Dante, qui suit volontiers quelques digressions (le triangle amoureux Jack – Lydia – Tuck), se disperse parfois en chemin, slalomant entre les passages de folie pure, où le cinéaste semble parfois carrément en roue libre. L’énergie est bien là, le film est échevelé, foutraque, et le plaisir du spectateur est indéniable, mais à la façon de certains bons gros gâteaux, le film de Dante pourra aussi avoir, pour certains, un côté un peu écœurant, trop généreux, trop épuisant.

Qu’à cela ne tienne : au diable les grincheux, et laissons nous porter deux heures durant par ce grand cartoon « live »… Retrouvons donc le charme d’un trio d’acteurs typiquement 80’s qu’on aimerait revoir plus souvent, et abandonnons-nous sans retenue au rythme trépidant et à la folie douce de cette grande aventure de la miniaturisation…

Mais Amblin Entertainment, c’est aussi la « première » trilogie Men in Black, dont la particularité était d’être portée par le duo Will Smith / Tommy Lee Jones, qui a mis pour un temps Barry Sonnenfeld sur le devant de la scène, et qui peut se vanter d’avoir su trouver la bonne tonalité pile au bon moment. Parfaitement dans l’air du temps, ayant su s’adapter aux goûts versatiles du public à la fois en 1997, en 2002 et en 2012, les trois films signés Barry Sonnenfeld proposaient en effet un équilibre quasi-parfait au cœur d’une recette qui mélangeait fantaisie, humour, culture populaire et science-fiction. Mais si les trois films de la saga « MiB » sont devenus de véritables petits classiques dans leur genre, on avait pleinement conscience que la recette utilisée par Sonnenfeld et son équipe reposait sur un équilibre fragile : bien qu’utilisant les mêmes ficelles et la même générosité de comic book, le cinéaste n’avait en revanche pas réussi à toucher le cœur du public avec le pourtant extraordinaire – et ô combien sous-estimé – Wild Wild West en 1999.

#21 : Monster House (Gil Kenan, 2006)

Monster House est un pur produit estampillé Steven Spielberg et résolument « Amblin Spirit ». Située dans la banlieue pavillonnaire US qu’affectionnait tant le réalisateur barbu, l’enquête menée par ces trois Goonies cuvée 2006 évoque irrésistiblement les réussites Spielbergiennes des années 80, telles que E.T. l’extra-terrestre, Retour vers le futur ou Gremlins. D’autant plus que le réalisateur Gil Kenan choisit d’opter très rapidement pour un point de vue résolument fantastique, écrin rêvé pour un récit rythmé et inventif, qui n’oublie pas les jolis hommages finement placés – une petite référence à La guerre des Mondes de Spielby par ci, une petite révérence aux jeux vidéo des années 90 par là… Le film peut également faire penser au temps lointain où le cinéma de Tim Burton présentait positivement des personnages marginaux s’assumant en tant que tels : le personnage central fera ainsi des choix bien peu habituels, tendant la main aux laissés pour compte sans chercher à prouver quoi que ce soit à la face du monde, et se condamnant, bien réalistement, également à une vie marginale. Ajoutons à cela un humour qui fait souvent mouche et un monstre graphiquement réussi, et nous obtenons le seul film d’animation à ce jour qui est avant tout un excellent film fantastique.

Monster House est un pur produit estampillé Steven Spielberg et résolument « Amblin Spirit ». Située dans la banlieue pavillonnaire US qu’affectionnait tant le réalisateur barbu, l’enquête menée par ces trois Goonies cuvée 2006 évoque irrésistiblement les réussites Spielbergiennes des années 80, telles que E.T. l’extra-terrestre, Retour vers le futur ou Gremlins. D’autant plus que le réalisateur Gil Kenan choisit d’opter très rapidement pour un point de vue résolument fantastique, écrin rêvé pour un récit rythmé et inventif, qui n’oublie pas les jolis hommages finement placés – une petite référence à La guerre des Mondes de Spielby par ci, une petite révérence aux jeux vidéo des années 90 par là… Le film peut également faire penser au temps lointain où le cinéma de Tim Burton présentait positivement des personnages marginaux s’assumant en tant que tels : le personnage central fera ainsi des choix bien peu habituels, tendant la main aux laissés pour compte sans chercher à prouver quoi que ce soit à la face du monde, et se condamnant, bien réalistement, également à une vie marginale. Ajoutons à cela un humour qui fait souvent mouche et un monstre graphiquement réussi, et nous obtenons le seul film d’animation à ce jour qui est avant tout un excellent film fantastique.

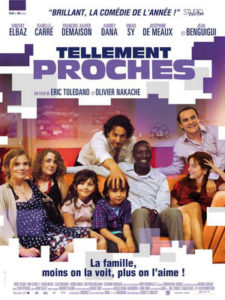

#22 – #23 : Le feel-good movie à la française : Tellement proches (2009) et La famille Bélier (2014)

L’immense succès critique et populaire du charmant Little Miss Sunshine en 2006 a influencé de nombreux cinéastes et auteurs français, et ouvert la voie à de nombreux films apparaissant aujourd’hui comme des « enfants » du road movie familial de Jonathan Dayton et Valerie Faris. Des rejetons le plus souvent très agréables par ailleurs, reprenant non seulement le flambeau du « feel good movie » (ou film qui met de bonne humeur) mais également celui du portrait de famille légèrement barrée et/ou dysfonctionnelle. Le plus souvent, le schéma narratif est simple. On y rencontre une famille, qui au fur et à mesure du film tend à imploser, mais qui, à force d’amour, parvient à se ressouder dans la dernière bobine, les réconciliations étant le plus souvent orchestrées autour de la réussite d’un des membres de la famille sur scène, créant non seulement une communion au sein du cocon familial, mais également une communion avec tout un tas d’inconnus (et avec le public).

Ce schéma, c’est donc celui de Little Miss Sunshine. Mais on l’a également retrouvé il y a un peu plus de 10 ans dans Tellement proches, le chef d’œuvre d’Olivier Nakache et Eric Toledano. C’est simple, efficace, et ça marche prodigieusement bien. Excellente comédie, oscillant entre les passages hilarants mais tellement bien vus (le repas chez le beau-frère, les engueulades entre Vincent Elbaz et Isabelle Carré) et les passages beaucoup plus fantaisistes, voire surréalistes (la romance entre Omar Sy et Joséphine de Meaux, la métamorphose juive du personnage de Audrey Dana), le film de Nakache et Toledano conserve une homogénéité surprenante, et un impact sur nos zygomatiques toujours aussi efficace malgré le temps et les visionnages répétés.

Ce schéma, c’est donc celui de Little Miss Sunshine. Mais on l’a également retrouvé il y a un peu plus de 10 ans dans Tellement proches, le chef d’œuvre d’Olivier Nakache et Eric Toledano. C’est simple, efficace, et ça marche prodigieusement bien. Excellente comédie, oscillant entre les passages hilarants mais tellement bien vus (le repas chez le beau-frère, les engueulades entre Vincent Elbaz et Isabelle Carré) et les passages beaucoup plus fantaisistes, voire surréalistes (la romance entre Omar Sy et Joséphine de Meaux, la métamorphose juive du personnage de Audrey Dana), le film de Nakache et Toledano conserve une homogénéité surprenante, et un impact sur nos zygomatiques toujours aussi efficace malgré le temps et les visionnages répétés.

Suffisamment rythmé pour séduire sans jamais provoquer l’ennui, porté par des acteurs exceptionnels (Vincent Elbaz est épatant, Audrey Dana monumentale), Tellement proches laisser par ailleurs l’émotion s’installer de façon vraiment étonnante entre deux morceaux de bravoure comiques (le speech en anglais de François-Xavier Demaison, le montage du palais de justice, les trajets en auto-école…). Du grand Art.

En 2014, ce sont Eric Lartigau, secondé par Victoria Bedos et Stanislas Carré de Malberg au scénario, qui ont fait le choix de réutiliser le schéma narratif de Little Miss Sunshine avec La famille Bélier. Et globalement, malgré quelques maladresses d’écriture (difficile néanmoins de faire dialoguer des sourds en langage des signes sans qu’un personnage répète ce qu’ils se sont dits à l’intention du public) et deux-trois baisses de rythme, le film d’Eric Lartigau est une nouvelle réussite à imputer à ce genre de film. Même si le choix des chansons de Michel Sardou pour rythmer le récit pouvait s’avérer discutable (on passera sur l’énormité balancée par le personnage d’Eric Elmosnino, « Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique »… mais bien sûr !), au final, l’alchimie fonctionne plutôt bien, notamment grâce à la performance vocale de la jeune Louane Emera, que vos enfants adorent forcément. Sa version de la chanson « En chantant » à mi-métrage, ou sa performance en fin de métrage, alors que son père l’écoute la main posée sur son cœur, s’avèrent assez pures et touchantes. Secondée par un casting de grande classe (Karin Viard for-mi-da-ble, François Damiens, Eric Elmosnino…), Emera fait son trou, parvient sans peine à s’imposer, et se révèle convaincante malgré quelques faussetés dans le jeu.

En 2014, ce sont Eric Lartigau, secondé par Victoria Bedos et Stanislas Carré de Malberg au scénario, qui ont fait le choix de réutiliser le schéma narratif de Little Miss Sunshine avec La famille Bélier. Et globalement, malgré quelques maladresses d’écriture (difficile néanmoins de faire dialoguer des sourds en langage des signes sans qu’un personnage répète ce qu’ils se sont dits à l’intention du public) et deux-trois baisses de rythme, le film d’Eric Lartigau est une nouvelle réussite à imputer à ce genre de film. Même si le choix des chansons de Michel Sardou pour rythmer le récit pouvait s’avérer discutable (on passera sur l’énormité balancée par le personnage d’Eric Elmosnino, « Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique »… mais bien sûr !), au final, l’alchimie fonctionne plutôt bien, notamment grâce à la performance vocale de la jeune Louane Emera, que vos enfants adorent forcément. Sa version de la chanson « En chantant » à mi-métrage, ou sa performance en fin de métrage, alors que son père l’écoute la main posée sur son cœur, s’avèrent assez pures et touchantes. Secondée par un casting de grande classe (Karin Viard for-mi-da-ble, François Damiens, Eric Elmosnino…), Emera fait son trou, parvient sans peine à s’imposer, et se révèle convaincante malgré quelques faussetés dans le jeu.

En deux mots comme en cent, s’il ne parviendra pas forcément à convaincre totalement les adultes, le film d’Eric Lartigau atteindra tout de même sa cible sans trop de difficultés, tout en charmant complètement les enfants. Se reposant sur une recette éprouvée et efficace, La famille Bélier s’impose sans mal comme le « feel good movie » français de l’année 2014.

#24 : Le géant de fer (Brad Bird, 1999)

Aussi efficace que les grands classiques de la Science-Fiction paranoïaque des années 50, plastiquement aussi soigné et réussi que les productions Disney, Le géant de fer est – d’un point de vue purement narratif – articulé de la même façon que les Spielbergiennes productions Amblin dans les années 80 (ou que le récent – et formidable – Monster House évoqué un peu plus haut), à la différence près que le film de Brad Bird se révèle rapidement déployer une tonalité bien plus « adulte » que les productions du père Spielby – ce qui est tout à la fois une qualité et un défaut. Le géant de fer est une réussite graphique indéniable, fort d’un mecha-design proche de certains grands mangas futuristico-technologisants, à l’animation proprement renversante, mais il s’agit également d’une réussite en terme de montage. Niveau écriture, la finesse de la description de la vie provinciale US, les préoccupations enfantines ou encore la prépondérance de la junk culture – et en particulier des comics – rendent ainsi un hommage aussi puissant que ceux sans cesse répétés un temps par Steven Spielberg et Joe Dante à leur enfance en pleine guerre froide. Grand.

Aussi efficace que les grands classiques de la Science-Fiction paranoïaque des années 50, plastiquement aussi soigné et réussi que les productions Disney, Le géant de fer est – d’un point de vue purement narratif – articulé de la même façon que les Spielbergiennes productions Amblin dans les années 80 (ou que le récent – et formidable – Monster House évoqué un peu plus haut), à la différence près que le film de Brad Bird se révèle rapidement déployer une tonalité bien plus « adulte » que les productions du père Spielby – ce qui est tout à la fois une qualité et un défaut. Le géant de fer est une réussite graphique indéniable, fort d’un mecha-design proche de certains grands mangas futuristico-technologisants, à l’animation proprement renversante, mais il s’agit également d’une réussite en terme de montage. Niveau écriture, la finesse de la description de la vie provinciale US, les préoccupations enfantines ou encore la prépondérance de la junk culture – et en particulier des comics – rendent ainsi un hommage aussi puissant que ceux sans cesse répétés un temps par Steven Spielberg et Joe Dante à leur enfance en pleine guerre froide. Grand.

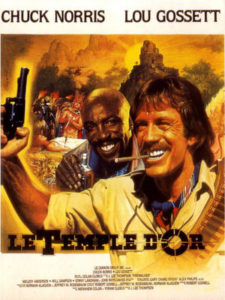

#25 : Le temple d’or (J. Lee Thompson, 1986)

Sous l’impulsion du chef d’œuvre de Steven Spielberg Indiana Jones et le temple maudit, nombre de films ont eu le loisir de donner une nouvelle image du « serial » au fil des années 80, avec des bandes d’action/aventure décomplexées contenant leur lot de malédictions pirates, de triades chinoises, de revenants momifiés, de serpents venimeux, de tombeaux profanés, de tribus cannibales ou encore de diamants dérobés. Film assez méconnu, même au sein de la filmographie de Chuck Norris, Le temple d’or s’inscrit dans cette lignée de touchantes odes au carton pâte : le film de Jack Lee Thompson (qui se spécialisera, en fin de carrière, dans les actioners avec Charles Bronson) affiche dans son récit une sincérité vraiment désarmante, et déclare son amour immodéré à la fois pour les récits d’aventures exotiques teintés de mystère et pour le machisme affiché des héros de western : les deux héros sont en effet de purs beaufs, présentés dés le début du film comme des « individus peu recommandables et pas très fut-fut », et passent leur temps à se balancer des vannes en se marrant. Par conséquent, le film égratigne forcément un peu l’image de Tchouque Nourrice, qui, durant tout le film, parade cigarillo au bec, passe pour un abruti fini, et parvient finalement à provoquer le rire à intervalles réguliers, de façon tout à fait inattendue. Et c’est bien cela qui fait la rareté de ce film dans la filmo de Tchouk Maurice : habituellement, c’est le côté « bigger than life » du héros qui amuse le spectateur, allié au premier degré forcené des intrigues et des bastons : avec Le temple d’or, c’est la seule fois où Tchouc Mourriss joue la carte de l’humour d’une façon consciente, le film se révélant rapidement un régal de second degré rigolard.

Sous l’impulsion du chef d’œuvre de Steven Spielberg Indiana Jones et le temple maudit, nombre de films ont eu le loisir de donner une nouvelle image du « serial » au fil des années 80, avec des bandes d’action/aventure décomplexées contenant leur lot de malédictions pirates, de triades chinoises, de revenants momifiés, de serpents venimeux, de tombeaux profanés, de tribus cannibales ou encore de diamants dérobés. Film assez méconnu, même au sein de la filmographie de Chuck Norris, Le temple d’or s’inscrit dans cette lignée de touchantes odes au carton pâte : le film de Jack Lee Thompson (qui se spécialisera, en fin de carrière, dans les actioners avec Charles Bronson) affiche dans son récit une sincérité vraiment désarmante, et déclare son amour immodéré à la fois pour les récits d’aventures exotiques teintés de mystère et pour le machisme affiché des héros de western : les deux héros sont en effet de purs beaufs, présentés dés le début du film comme des « individus peu recommandables et pas très fut-fut », et passent leur temps à se balancer des vannes en se marrant. Par conséquent, le film égratigne forcément un peu l’image de Tchouque Nourrice, qui, durant tout le film, parade cigarillo au bec, passe pour un abruti fini, et parvient finalement à provoquer le rire à intervalles réguliers, de façon tout à fait inattendue. Et c’est bien cela qui fait la rareté de ce film dans la filmo de Tchouk Maurice : habituellement, c’est le côté « bigger than life » du héros qui amuse le spectateur, allié au premier degré forcené des intrigues et des bastons : avec Le temple d’or, c’est la seule fois où Tchouc Mourriss joue la carte de l’humour d’une façon consciente, le film se révélant rapidement un régal de second degré rigolard.

#26 : Maman, j’ai raté l’avion (Chris Columbus, 1990)

Réalisés en 1990 et 1992 par Chris Colombus, sur des scénarios signés par le cultissime John Hughes, Maman, j’ai raté l’avion et sa suite Maman, j’ai encore raté l’avion sont devenus, au fil des années et des rediffusions télé, deux petits classiques indémodables de la comédie familiale. Ces deux premiers films étaient portés par la personnalité du jeune Macaulay Culkin, qui incarnait Kevin McCallister, adorable petit diable blond au visage d’ange – on notera que la part obscure de Macaulay Culkin serait utilisée quelques années plus tard par Joseph Ruben dans Le bon fils (1993). Ouvertement cartoonesques, très rythmés et déployant des trésors d’imagination dans les pièges tenus à des bandits de pacotille, les deux premiers films de la saga Maman, j’ai raté l’avion s’avèrent d’excellents divertissements familiaux, pleins de bons sentiments et très influencés par le dessin animé.

Réalisés en 1990 et 1992 par Chris Colombus, sur des scénarios signés par le cultissime John Hughes, Maman, j’ai raté l’avion et sa suite Maman, j’ai encore raté l’avion sont devenus, au fil des années et des rediffusions télé, deux petits classiques indémodables de la comédie familiale. Ces deux premiers films étaient portés par la personnalité du jeune Macaulay Culkin, qui incarnait Kevin McCallister, adorable petit diable blond au visage d’ange – on notera que la part obscure de Macaulay Culkin serait utilisée quelques années plus tard par Joseph Ruben dans Le bon fils (1993). Ouvertement cartoonesques, très rythmés et déployant des trésors d’imagination dans les pièges tenus à des bandits de pacotille, les deux premiers films de la saga Maman, j’ai raté l’avion s’avèrent d’excellents divertissements familiaux, pleins de bons sentiments et très influencés par le dessin animé.

Pour l’anecdote, et afin de démontrer à quel point les premiers Maman, j’ai raté l’avion ont pu marquer les enfants des années 80/90, on notera que le comédien Philippe Lacheau (né en 1980), de la fameuse « Bande à Fifi », a affirmé dans une interview qu’il avait essayé de reproduire les pièges du film, et que ceux-ci ne fonctionnaient pas dans la réalité. Il a cité entre autres les glissades sur des petites voitures, le poids d’un corps humain étant trop important pour un petit jouet de ce type… Et pour les amateurs de beaux gosses, on notera également que l’on peut apercevoir Donald Trump dans Maman, j’ai encore raté l’avion.

Pour les fans hardcore et les courageux, la franchise comporte en réalité cinq films. Dans le troisième, intitulé Maman, je m’occupe des méchants ! (Raja Gosnell, 1997), Culkin ne sera plus de la partie, laissant la place à Alex D. Linz qui incarnera un autre enfant espiègle aux prises avec des cambrioleurs. Le film a la particularité d’également mettre en scène Scarlett Johansson, alors âgée de 13 ans. Dans le quatrième film Maman, je suis seul contre tous (qui était en fait destiné à une diffusion sur le câble), retour au personnage de Kevin McCallister, incarné cette fois par le jeune Mike Weinberg. La franchise a également donné naissance à un cinquième film en 2012, toujours à destination du câble US et intitulé Maman, la maison est hantée…

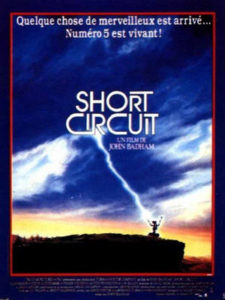

#27 : Short circuit (John Badham, 1986)

Dérivé « technologique » du E.T. l’extra-terrestre de Steven Spielberg, proposant au spectateur de suivre la touchante rencontre avec un robot doté de sentiments, Short circuit s’inscrit également de façon assez claire dans la filmographie de son réalisateur John Badham, qui n’a jamais caché une certaine défiance vis à vis des nouvelles technologies dès que ces dernières étaient utilisées à des fins militaires – l’inquiétude face à l’équation « technologies de pointe + pouvoir » était déjà au cœur de Tonnerre de feu et Wargames en 1983. Sauf que bien sûr ici, Badham centre son récit sur un robot, N°5 (dont le design sera recyclé quelques années plus tard par Pixar dans Wall-E), et sur les interactions qui se nouent entre lui et Stephanie, incarnée à l’écran par Ally Sheedy, véritable atout naturel et fraîcheur du film. A ses côtés, on trouvera Steve Guttenberg et G.W. Bailey, déjà présents ensemble au générique de Police Academy en 1984. On n’oublie pas non plus le personnage de Ben ; incarné par Fisher Stevens, sidekick comique extrêmement efficace, ce qui sera peut-être encore plus vrai en VF dans le sens où Short circuit bénéficie d’une excellente version française, riche en voix connues et en punchlines en tous genres. Certains gags présents dans la version française sont d’ailleurs absents de la version originale : s’il y a de fortes chances que les parents sourient quand le robot évoque la possibilité de « démonter Stephanie », ce double-sens à destination des plus grands est une exclusivité française.

Dérivé « technologique » du E.T. l’extra-terrestre de Steven Spielberg, proposant au spectateur de suivre la touchante rencontre avec un robot doté de sentiments, Short circuit s’inscrit également de façon assez claire dans la filmographie de son réalisateur John Badham, qui n’a jamais caché une certaine défiance vis à vis des nouvelles technologies dès que ces dernières étaient utilisées à des fins militaires – l’inquiétude face à l’équation « technologies de pointe + pouvoir » était déjà au cœur de Tonnerre de feu et Wargames en 1983. Sauf que bien sûr ici, Badham centre son récit sur un robot, N°5 (dont le design sera recyclé quelques années plus tard par Pixar dans Wall-E), et sur les interactions qui se nouent entre lui et Stephanie, incarnée à l’écran par Ally Sheedy, véritable atout naturel et fraîcheur du film. A ses côtés, on trouvera Steve Guttenberg et G.W. Bailey, déjà présents ensemble au générique de Police Academy en 1984. On n’oublie pas non plus le personnage de Ben ; incarné par Fisher Stevens, sidekick comique extrêmement efficace, ce qui sera peut-être encore plus vrai en VF dans le sens où Short circuit bénéficie d’une excellente version française, riche en voix connues et en punchlines en tous genres. Certains gags présents dans la version française sont d’ailleurs absents de la version originale : s’il y a de fortes chances que les parents sourient quand le robot évoque la possibilité de « démonter Stephanie », ce double-sens à destination des plus grands est une exclusivité française.

Joli spectacle familial toujours parfaitement rythmé et efficace de nos jours, le film permet par ailleurs à John Badham de tourner en dérision son plus gros succès au cinéma, puisqu’il y remettra en scène une des scènes de danse de La fièvre du samedi soir (1977), cette fois entre Stephanie et N°5. Et presque 35 ans après la sortie du film dans les salles, on saluera le travail remarquable des équipes sur le design et l’animation du robot, assez époustouflants de naturel.

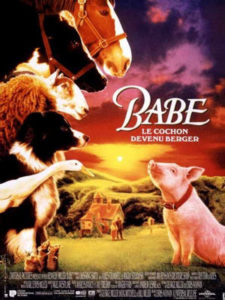

#28 : Babe, le cochon devenu berger (Chris Noonan, 1995)

Il est assez insupportable de lire les critiques évoquer à tout bout de ligne, quand il s’agit de films tels que Babe, le cochon devenu berger ou des imparables productions made in Pixar, que ces films s’adressent à des spectateurs ayant « gardé leur âme d’enfant ». Il est certes difficile d’admettre avoir pleuré à la vision de Babe, le cochon devenu berger, mais il est important de se rendre compte que les les spectateurs ayant réellement versé des larmes devant l’exploit incroyable du cochon à la voix de dessin animé (il partage sa doubleuse avec le Dexter’s laboratory de Genndy Tartakovsky) ne l’ont pas fait parce qu’ils sont une « âme d’enfant », mais parce que paradoxalement, ces aventures « animales » écrites par Miller sous haute perfusion d’Orwell leur ont finalement redonné foi non-pas dans la manipulation génétique permettant d’obtenir des animaux qui parlent… mais tout simplement dans la race humaine. Parce que les valeurs véhiculées par ce « feel good movie » ultime sont tout ce qu’il y a de plus humain, et qu’il serait triste (ou vraiment très cynique) de croire qu’espoir, ténacité, amitié et gentillesse ne seraient à réserver uniquement aux « âmes d’enfants », Babe, le cochon devenu berger est un film à conseiller au plus grand nombre, même aux plus désabusés d’entre nous.

Il est assez insupportable de lire les critiques évoquer à tout bout de ligne, quand il s’agit de films tels que Babe, le cochon devenu berger ou des imparables productions made in Pixar, que ces films s’adressent à des spectateurs ayant « gardé leur âme d’enfant ». Il est certes difficile d’admettre avoir pleuré à la vision de Babe, le cochon devenu berger, mais il est important de se rendre compte que les les spectateurs ayant réellement versé des larmes devant l’exploit incroyable du cochon à la voix de dessin animé (il partage sa doubleuse avec le Dexter’s laboratory de Genndy Tartakovsky) ne l’ont pas fait parce qu’ils sont une « âme d’enfant », mais parce que paradoxalement, ces aventures « animales » écrites par Miller sous haute perfusion d’Orwell leur ont finalement redonné foi non-pas dans la manipulation génétique permettant d’obtenir des animaux qui parlent… mais tout simplement dans la race humaine. Parce que les valeurs véhiculées par ce « feel good movie » ultime sont tout ce qu’il y a de plus humain, et qu’il serait triste (ou vraiment très cynique) de croire qu’espoir, ténacité, amitié et gentillesse ne seraient à réserver uniquement aux « âmes d’enfants », Babe, le cochon devenu berger est un film à conseiller au plus grand nombre, même aux plus désabusés d’entre nous.

#29 : Beetlejuice (Tim Burton, 1988)

Réalisé par un Tim Burton alors inconnu en France et au top de sa forme artistique (à une époque lointaine où les Freaks n’étaient pas mis au ban dans son œuvre mais dont ils constituaient l’âme, la substantifique moelle), Beetlejuice est un délire morbide et fou, bourré d’idées de mises en scène, et d’une poésie de tous les instants. Une des pièces-maîtresses de la filmographie de Burton, en tous cas le film qui va indéniablement le plus loin dans la folie douce et l’inventivité. On découvre en effet dans Beetlejuice tout ce qui fera l’univers thématique et visuel de Tim Burton dans les années qui suivraient : l’humour cartoonesque frôlant à plusieurs reprises le non-sensique, les délires baroques, gothiques et macabres, les décors tortueux, la musique de Danny Elfman, l’utilisation de la stop motion…

Réalisé par un Tim Burton alors inconnu en France et au top de sa forme artistique (à une époque lointaine où les Freaks n’étaient pas mis au ban dans son œuvre mais dont ils constituaient l’âme, la substantifique moelle), Beetlejuice est un délire morbide et fou, bourré d’idées de mises en scène, et d’une poésie de tous les instants. Une des pièces-maîtresses de la filmographie de Burton, en tous cas le film qui va indéniablement le plus loin dans la folie douce et l’inventivité. On découvre en effet dans Beetlejuice tout ce qui fera l’univers thématique et visuel de Tim Burton dans les années qui suivraient : l’humour cartoonesque frôlant à plusieurs reprises le non-sensique, les délires baroques, gothiques et macabres, les décors tortueux, la musique de Danny Elfman, l’utilisation de la stop motion…

Mais dans Beetlejuice, il n’y a pas que l’univers « Burtonien » : il y a une véritable valeur ajoutée, et celle-ci s’appelle Michael Keaton. Endossant un rôle à contre-emploi d’une manière tout simplement stupéfiante, jouant à la fois avec son maquillage lugubre et de multiples effets spéciaux le rendant méconnaissable, mais aussi avec un soupçon d’improvisation dans le comportement et les dialogues, Keaton s’impose comme un acteur hyper-doué à qui le registre de la folie sied à merveille – on ne le reverrait composer un personnage aussi fourbe et déjanté que dans le Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh quelques années plus tard. Bref, Michael Keaton c’est Beetlejuice, et inversement. La mise en chantier d’une suite, arlésienne ultime depuis une trentaine d’années, ne pourrait être envisagée que si Michael Keaton est de la partie. Porté par un acteur de génie et grâce à un univers et une réalisation au diapason, Beetlejuice s’impose comme un des tous meilleurs film de Tim Burton, si ce n’est le meilleur. Époustouflant, rythmé, personnel. Un vrai et grand chef d’œuvre.

#30 : Dofus, livre 1 : Julith (Anthony Roux, Jean-Jacques Denis, 2015)

Avec seulement 82.000 entrées enregistrées dans les salles françaises en 2016, Dofus – Livre 1 : Julith n’a certainement pas rencontré son public, et encore moins le succès espéré. Pourtant, ce premier film de cinéma des studios Ankama Animations, dérivé du jeu et du manga du même nom, mais aussi et surtout de la série d’animation Dofus : Aux trésors de Kerubim (2013), aurait clairement mérité de casser la baraque au box-office. Développant un univers original et cohérent, se basant sur une animation fluide et énergique (certes influencée par le manga, mais conservant un ton et un univers assez uniques, encore plus dans le cinéma français), le film de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux a pour lui un pep’s et une identité visuelle indéniables, mélangeant la drôlerie, la fantaisie et même l’émotion dans un maelstrom joyeusement bordélique et porté par une musique forte et immersive signée Guillaume Houzé et interprétée par l’ONL, l’Orchestre National de Lille.

Avec seulement 82.000 entrées enregistrées dans les salles françaises en 2016, Dofus – Livre 1 : Julith n’a certainement pas rencontré son public, et encore moins le succès espéré. Pourtant, ce premier film de cinéma des studios Ankama Animations, dérivé du jeu et du manga du même nom, mais aussi et surtout de la série d’animation Dofus : Aux trésors de Kerubim (2013), aurait clairement mérité de casser la baraque au box-office. Développant un univers original et cohérent, se basant sur une animation fluide et énergique (certes influencée par le manga, mais conservant un ton et un univers assez uniques, encore plus dans le cinéma français), le film de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux a pour lui un pep’s et une identité visuelle indéniables, mélangeant la drôlerie, la fantaisie et même l’émotion dans un maelstrom joyeusement bordélique et porté par une musique forte et immersive signée Guillaume Houzé et interprétée par l’ONL, l’Orchestre National de Lille.

Intéressant aussi dans sa façon d’aborder les notions de bien et de mal sans une ombre de manichéisme, Dofus – Livre 1 : Julith plonge le spectateur dans un univers heroic fantasy très « kawaii », et développe dans son récit une réflexion sur la notion de « famille », certes déjà entraperçue ici ou là dans l’animation de tous pays ces vingt dernières années, mais toujours efficace et abordée ici sans le moindre cynisme ni volonté d’opportunisme. Moderne dans son humour, proposant une liberté de ton assez crue et inhabituelle, le film passe rapidement des situations graves ou tragiques à la bouffonnerie la plus totale, certains gags étant d’ailleurs plutôt destinés à un public ado/adulte qu’aux plus petits. L’histoire est bien construite, le rythme excellent, les scènes d’action délivrent leur lot de plans iconiques bien badass. Dofus – Livre 1 : Julith est donc une grande et belle réussite, et qui plus est une réussite – Cocorico – 100% française, puisqu’Ankama a produit l’intégralité du film dans ses studios de Roubaix.

#31 – #32 : Rick Moranis : La petite boutique des horreurs (1986) / Chérie, j’ai rétréci les gosses (1989)

Révélé au public par S.O.S. fantômes en 1984, Rick Moranis fait partie de ces acteurs qui, de la même façon que Cameron Diaz par exemple, étaient des personnalités incontournables du cinéma américain à une période donnée, mais qui finiront par disparaître complètement des écrans radar en faisant le choix de se retirer du jour au lendemain du monde du cinéma, alors même qu’ils étaient au sommet de leur gloire. Avec son physique amusant et ses grosses lunettes, il s’est rapidement imposé comme un excellent acteur de comédie, dont le talent multi-facettes exploserait dans La petite boutique des horreurs, comédie musicale mise en scène avec énormément de créativité par Frank Oz, et dans laquelle Moranis aura pour camarades de jeu Steve Martin, John Candy ou encore Bill Murray. Une immense comédie encore trop méconnue en France, et qui s’imposera du haut de ses 286.000 entrées en 1986, comme le pendant « obscur » de l’immense succès de la carrière de Rick Moranis, Chérie, j’ai rétréci les gosses, sorti sur les écrans du monde entier en 1989, et qui réunirait presque quatre millions et demi de français dans les salles obscures.

Et puis surtout, Chérie, j’ai rétréci les gosses est un des derniers grands films fantastiques familiaux à ne pas utiliser du tout d’effets spéciaux numériques, mais uniquement des effets « pratiques » qui, ici, rendent un vibrant hommage aux techniques d’animation image par image popularisées par Ray Harryhausen quelques décennies plus tôt. Il s’agit du premier film de Joe Johnston, futur réalisateur des excellents Rocketeer (1991), Jumanji (1995), Jurassic Park III (2001) et The wolfman (2010). Ce que l’on sait généralement un peu moins en revanche, c’est que le projet a été initialement apporté aux studios Disney par Stuart Gordon et Brian Yuzna, deux noms bien connus des amateurs de cinéma d’horreur puisqu’il s’agit des heureux « papas » de Re-Animator (1985). Stuart Gordon devait réaliser le film et Brian Yuzna le produire, sur un scénario co-écrit avec Tom Schulman. Des soucis de santé ont empêché Stuart Gordon de finalement réaliser le film, mais il en avait assuré la préparation. La folie et l’inventivité du duo Gordon / Yuzna, alliés au talent de metteur en scène de Joe Johnston, se retrouvent au cœur de Chérie, j’ai rétréci les gosses, qui s’avère, plus de trente ans après sa sortie, un film toujours aussi impressionnant. Qu’il s’agisse du fond ou de la forme, une véritable et éblouissante réussite de cinéma populaire, qui engendrerait finalement la mise en chantier de deux suites, d’une série télévisée et d’une attraction spectaculaire à DisneyLand.

#33 : Stardust, le mystère de l’étoile (Matthew Vaughn, 2007)

Stardust, le mystère de l’étoile est un régal pour les amoureux de la plume fantaisiste de Neil Gaiman. Féerique et absurde, plein de gags stupides (la métamorphose des chèvres et ses différentes conséquences, le running gag de l’équipage de pirates) et surtout plein de magie, naïve, merveilleuse et un peu fleur bleue (l’étoile anthropomorphisée, c’est d’un romantique…). Magique ? Romantique ? Naïf ? Mais !? Vous savez que nous sommes au 21ème siècle, jeune insolent ? Oui, il faut bien intégrer le fait que pour apprécier Stardust, le mystère de l’étoile à sa juste valeur, il va falloir se plier à un certain nombre de codes hérités de divers supports culturels. Et comme pour apprécier à 100% des films tels que La guerre des étoiles, Babe, le cochon devenu berger ou encore des films tels que la saga Toy Story ou les films d’Hayao Miyazaki, il faut « rentrer dedans » sans aucune réserve – d’aucuns parleront d’âme d’enfant, mais c’est une expression vide de sens – et donc accepter toute une série de codes, un background certes simpliste mais auquel certains adultes sont vraiment réfractaires, même quand le tout est utilisé de façon fantaisiste (les fils du roi qui se trucident les uns les autres pour accéder au trône, les sorcières qui se retrouvent à vendre des sortilèges sur les marchés, etc), comme une héritier du très beau Princess Bride de Rob Reiner.

Stardust, le mystère de l’étoile est un régal pour les amoureux de la plume fantaisiste de Neil Gaiman. Féerique et absurde, plein de gags stupides (la métamorphose des chèvres et ses différentes conséquences, le running gag de l’équipage de pirates) et surtout plein de magie, naïve, merveilleuse et un peu fleur bleue (l’étoile anthropomorphisée, c’est d’un romantique…). Magique ? Romantique ? Naïf ? Mais !? Vous savez que nous sommes au 21ème siècle, jeune insolent ? Oui, il faut bien intégrer le fait que pour apprécier Stardust, le mystère de l’étoile à sa juste valeur, il va falloir se plier à un certain nombre de codes hérités de divers supports culturels. Et comme pour apprécier à 100% des films tels que La guerre des étoiles, Babe, le cochon devenu berger ou encore des films tels que la saga Toy Story ou les films d’Hayao Miyazaki, il faut « rentrer dedans » sans aucune réserve – d’aucuns parleront d’âme d’enfant, mais c’est une expression vide de sens – et donc accepter toute une série de codes, un background certes simpliste mais auquel certains adultes sont vraiment réfractaires, même quand le tout est utilisé de façon fantaisiste (les fils du roi qui se trucident les uns les autres pour accéder au trône, les sorcières qui se retrouvent à vendre des sortilèges sur les marchés, etc), comme une héritier du très beau Princess Bride de Rob Reiner.

Et il faut avouer que Stardust, le mystère de l’étoile est tellement frontal, tellement premier degré et naïf que ça en force le respect, ce qui rappelle les premiers films de Tim Burton : on est dans des univers à la fois familiers et complètement féeriques (ici, un trou dans un mur gardé par un vieux fou mène dans un autre monde !), où tout peut arriver, il n’y a aucune limite à l’imagination et à la folie, pour utiliser les grands mots qu’on utilise à tort et à travers. Ceux qui ont grandi avec les romans de Pratchett et de Gaiman, ces deux auteurs anglais qui ont su se rapproprier les codes de Tolkien par l’humour, seront aux anges… Vos enfants aussi, à coup sûr.

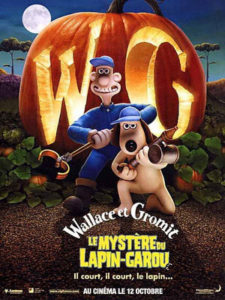

#34 : Wallace et Gromit – Le mystère du lapin-garou (Nick Park, Steve Box, 2005)

Hommage couplé aux Monster Movies à la King Kong et à l’épouvante gothique de la Hammer, Wallace et Gromit – Le mystère du lapin-garou met en scène, avec la distance et l’humour pince sans rire auquel Nick Park nous a habitué avec les courts-métrages mettant en scène ses personnages, un village organisant un concours des plus gros légumes aux prises avec un énorme lapin, le « lapin garou » du titre, donc. Et Wallace et Gromit – Le mystère du lapin-garou est une telle réussite – autant technique qu’artistique – qu’il en devient d’ailleurs difficile de faire le moindre reproche au film de Nick Park, qui s’avère un spectacle délirant prenant place dans un univers riche, à la fois étrange et familier, à la fois crédible et absurde, mais toujours drôle ; le passage du court au long métrage est abordé de façon brillante par ses auteurs, le spectateur parvenant à voir évoluer les personnages connus d’une façon inédite au cœur d’un scénario bien construit et d’un récit bien rythmé. Bref, Wallace et Gromit – Le mystère du lapin-garou est un film épatant, et un tellement bel hommage au cinéma de Terence Fisher qu’on le rangera sans problème aux côtés de Sleepy Hollow au rayon des films « hommages » dépassant le simple clin d’œil à la Hammer pour se trouver une identité forte et durable.

Hommage couplé aux Monster Movies à la King Kong et à l’épouvante gothique de la Hammer, Wallace et Gromit – Le mystère du lapin-garou met en scène, avec la distance et l’humour pince sans rire auquel Nick Park nous a habitué avec les courts-métrages mettant en scène ses personnages, un village organisant un concours des plus gros légumes aux prises avec un énorme lapin, le « lapin garou » du titre, donc. Et Wallace et Gromit – Le mystère du lapin-garou est une telle réussite – autant technique qu’artistique – qu’il en devient d’ailleurs difficile de faire le moindre reproche au film de Nick Park, qui s’avère un spectacle délirant prenant place dans un univers riche, à la fois étrange et familier, à la fois crédible et absurde, mais toujours drôle ; le passage du court au long métrage est abordé de façon brillante par ses auteurs, le spectateur parvenant à voir évoluer les personnages connus d’une façon inédite au cœur d’un scénario bien construit et d’un récit bien rythmé. Bref, Wallace et Gromit – Le mystère du lapin-garou est un film épatant, et un tellement bel hommage au cinéma de Terence Fisher qu’on le rangera sans problème aux côtés de Sleepy Hollow au rayon des films « hommages » dépassant le simple clin d’œil à la Hammer pour se trouver une identité forte et durable.

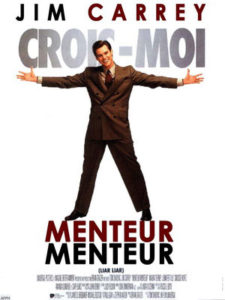

#35 : Menteur, menteur (Tom Shadyac, 1997)

Dans les années 90, le duo Tom Shadyac / Jim Carrey a donné naissance à une comédie restée dans les annales, le tordant Ace Ventura, détective chiens et chats : un film très réussi et drôle, mais qu’un attachement à un humour très vulgaire et orienté empêche d’atteindre le statut de film « familial » – on ne le conseillera certes peut-être pas aux moins de 10 ans. Par la suite néanmoins, les deux lascars avaient remis le couvert en délaissant le mauvais goût forcené, en s’attelant à présenter au public Menteur, menteur, une comédie familiale à laquelle on pourra certes peut-être reprocher un côté un peu « gnan-gnan », mais s’avérant suffisamment riche en morceaux de bravoure de la part de Jim Carrey pour provoquer le rire et remporter une adhésion franche et massive. Ne faisons donc pas la fine bouche : le retour de Jim Carrey à la comédie se faisait sur les bases solides d’une fructueuse collaboration passée, et nous réserve suffisamment d’éclats de rire francs et massifs pour être qualifié de mini-classique de la comédie US.

Dans les années 90, le duo Tom Shadyac / Jim Carrey a donné naissance à une comédie restée dans les annales, le tordant Ace Ventura, détective chiens et chats : un film très réussi et drôle, mais qu’un attachement à un humour très vulgaire et orienté empêche d’atteindre le statut de film « familial » – on ne le conseillera certes peut-être pas aux moins de 10 ans. Par la suite néanmoins, les deux lascars avaient remis le couvert en délaissant le mauvais goût forcené, en s’attelant à présenter au public Menteur, menteur, une comédie familiale à laquelle on pourra certes peut-être reprocher un côté un peu « gnan-gnan », mais s’avérant suffisamment riche en morceaux de bravoure de la part de Jim Carrey pour provoquer le rire et remporter une adhésion franche et massive. Ne faisons donc pas la fine bouche : le retour de Jim Carrey à la comédie se faisait sur les bases solides d’une fructueuse collaboration passée, et nous réserve suffisamment d’éclats de rire francs et massifs pour être qualifié de mini-classique de la comédie US.

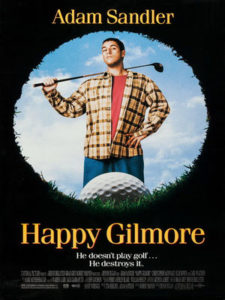

#36 : Happy Gilmore (Dennis Dugan, 1996)

Adam Sandler détient à son palmarès trois comédies absolument imparables, méritant sans conteste de le faire passer à la postérité de la grande poilade cinématographique : la première se nomme Happy Gilmore (1996), la deuxième Little Nicky (2000) et la troisième Rien que pour vos cheveux (2008). Trois grandes réussites comiques qui remontent à une époque pas si lointaine durant laquelle le trublion issu du « Saturday Night Live » parvenait à porter et accompagner ses comédies jusque dans les salles obscures. La plus « familiale » de ces trois réussites grandioses est sans conteste également la moins connue des trois, soit Happy Gilmore (également connu chez nous sous le titre Termina-Golf) ou la difficile reconversion d’un joueur de hockey sur glace dans le monde très codé du golf. Une belle façon d’élargir l’horizon artistique de vos enfants, qui connaissent probablement déjà un peu Adam Sandler sans le savoir, à travers les films de la saga Hôtel Transylvanie.

Adam Sandler détient à son palmarès trois comédies absolument imparables, méritant sans conteste de le faire passer à la postérité de la grande poilade cinématographique : la première se nomme Happy Gilmore (1996), la deuxième Little Nicky (2000) et la troisième Rien que pour vos cheveux (2008). Trois grandes réussites comiques qui remontent à une époque pas si lointaine durant laquelle le trublion issu du « Saturday Night Live » parvenait à porter et accompagner ses comédies jusque dans les salles obscures. La plus « familiale » de ces trois réussites grandioses est sans conteste également la moins connue des trois, soit Happy Gilmore (également connu chez nous sous le titre Termina-Golf) ou la difficile reconversion d’un joueur de hockey sur glace dans le monde très codé du golf. Une belle façon d’élargir l’horizon artistique de vos enfants, qui connaissent probablement déjà un peu Adam Sandler sans le savoir, à travers les films de la saga Hôtel Transylvanie.

# Ajout de dernière minute : Le secret de Térabithia (Gábor Csupó, 2007)

Ah, putain, on avait failli l’oublier, celui-là. On arrive donc finalement à 37 films, à visionner durant les 15 jours de vacances scolaires ; si vous n’avez pas le temps de tous les voir, gardez-en quelques-uns sous le coude, car on ne sait pas réellement combien de jours supplémentaires de confinement seront annoncées prochainement…

Mais comment a-t-on pu oublier Le secret de Térabithia ? Les amateurs d’animation et de formats courts le savent bien, Gábor Csupó est un artiste important, d’une créativité débordante, dont les projets ne prennent jamais leur public pour des abrutis, qu’il s’adresse à des enfants ou à des adultes. A l’origine de la nouvelle vague de dessins animés produits et diffusés par Nickelodeon dans les années 90 (initiée par le succès des Razmoket), Csupo a proposé, avec sa compagne de l’époque Arlene Klasky, des séries aussi géniales et innovantes que, pêle-mêle, Aaah ! Drôles de monstres, La famille Delajungle ou Duckman.

Mais comment a-t-on pu oublier Le secret de Térabithia ? Les amateurs d’animation et de formats courts le savent bien, Gábor Csupó est un artiste important, d’une créativité débordante, dont les projets ne prennent jamais leur public pour des abrutis, qu’il s’adresse à des enfants ou à des adultes. A l’origine de la nouvelle vague de dessins animés produits et diffusés par Nickelodeon dans les années 90 (initiée par le succès des Razmoket), Csupo a proposé, avec sa compagne de l’époque Arlene Klasky, des séries aussi géniales et innovantes que, pêle-mêle, Aaah ! Drôles de monstres, La famille Delajungle ou Duckman.

Le secret de Térabithia démontrait à nouveau toute la créativité et l’intelligence du réalisateur. Reprenant des thèmes chers à Tim Burton que ce dernier a délaissé depuis son virage ô combien cynique vers un cinéma ultra-marketing, Csupó signait une magnifique ode à l’imagination, qui prenait le risque d’aborder des sujets difficiles, tels que la façon très personnelle dont chacun appréhende le deuil d’une personne proche. Personnel, touchant, et par moments vraiment poignant, Le secret de Térabithia est un des films pour enfants les plus intelligents que l’on ait vu depuis longtemps. Une nouvelle réussite à mettre au crédit du génie hongrois Gábor Csupó.